Cadernos PROMUSPP, São Paulo, v.3 n.1, jan/abr, 2023

Como traçar um norte com a bússola quebrada:

o mapeamento problemático dos PCD’s no Brasil e suas consequências na educação de meninas

> Jessé r. rodrigues: Professor da rede pública de ensino do estado de São Paulo, formado em História pela PUC Campinas, Pós-graduado em História e Africanidade pela UNICAMP e Mestrando pela USP, no instituto EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidade) https://orcid.org/0009-0003-7042-6226

Resumo

As atuais condições de formação e atendimento das pessoas com deficiência no país é precária. Embora haja quem defenda o ponto de vista de que existem políticas públicas para a garantia de seus direitos, os PCD’s ainda são uma das parcelas da população mais excluídas. Se fizermos um recorte da realidade das meninas e mulheres com deficiência, essa exclusão é quase que total. Para entender a forma como o poder público norteia essa questão, e porque seus esforços não parecem ser eficazes, é preciso repensar toda cadeia de formulação das políticas, principalmente, na forma como entendemos as pesquisas e censos, essas “bússolas” que direcionam o pensar político para atendimento de demandas sociais.

Palavras-chave: Inclusão, educação, meninas, pessoas com deficiência, políticas públicas.

Abstract

The conditions of school education and care for people with disabilities in the country are precarious. Some authors defend the point of view that there are public policies to guarantee their rights, but people with disabilities are still an excluded population. When we think about girls and women with disabilities, this exclusion is almost total. In order to understand how the government deals with this issue, it is necessary to rethink the entire system that involves this public.

Keywords: Inclusion, education, girls, people with disabilities, public policies.

Resumen

Las condiciones de educación escolar y atención a las personas con discapacidad en el país son precarias. Algunos autores defienden el punto de vista de que existen políticas públicas para garantizar sus derechos, pero las personas con discapacidad siguen siendo una población excluida. Cuando pensamos en niñas y mujeres con discapacidad, esta exclusión es casi total. Para entender cómo el gobierno trata este tema, es necesario repensar todo el sistema que involucra a este público.

Palabras clave: Inclusión, educación, niñas, personas con discapacidad, políticas públicas.

Résumé

Les conditions de scolarisation et d’accueil des personnes handicapées dans le pays sont précaires. Certains auteurs défendent le point de vue selon lequel il existe des politiques publiques pour garantir leurs droits, mais les personnes handicapées restent une population exclue. Quand on pense aux filles et aux femmes handicapées, cette exclusion est presque totale. Afin de comprendre comment le gouvernement traite cette question, il est nécessaire de repenser tout le système qui implique ce public.

Mots-clés: Inclusion, éducation, filles, personnes handicapées, politiques publiques.

Introdução

As políticas públicas na América Latina têm feito parte da agenda política com frequência na última década, demandadas por diferentes grupos da sociedade. E para entender sua formulação, ou neste caso, sua má formulação, é importante adentrar nos aspectos que constituíram sua história, e elencar assim características que ajudem a evidenciar o motivo de suas defasagens.

É evidente que não só o Brasil, como países da América Latina, desenvolveu nos últimos anos diversas iniciativas para o egresso das crianças e adolescentes com deficiência na sociedade. As políticas existem, mas será que são realmente eficientes e assertivas? Como ficam as meninas com deficiência nesse quadro geral? Seriam elas as mais prejudicas no processo de formação e continuação dos estudos?

É preciso um olhar sistêmico que possibilite encarar o cerne do problema. A forma como enxergamos esse público, impacta diretamente na forma como buscamos atendê-lo. Por isso, analisar nossa bússola norteadora do pensar política, as pesquisas e censos, é fundamental. E com isso, elencar os dados existentes, mesmo que escassos, para justificar, ou elucidar o não atendimento das meninas e mulheres com deficiência.

Definições e conceituações

É importante iniciar entendendo a definição de política pública neste presente artigo. Vamos entendê-las como o conjunto de medidas que visam sanar déficits e situações que a constituição não previu, e que assim, são propostas ao governo por pressão popular ou por demanda específica, e então legitimadas (Villanueva, 1992). Para elucidar podemos citar o exemplo das políticas públicas relacionadas as cotas raciais. Situação não prevista em lei até o ano de 2012 e que, a partir de uma demanda e pressão social do movimento negro, passou a ser considerada e validada enquanto uma necessidade social, tornando-se lei.

Contudo, a análise principal que pautará nossa discussão será as políticas que cerceiam os diretos das pessoas com deficiência no Brasil, mais especificamente das meninas e mulheres com deficiência, e como são determinados quem será, ou não, entendido como pessoa com deficiência. E se foi necessário definir o entendimento do que é política pública, também precisaremos definir o que é inclusão.

É importante iniciar esse pensamento a partir da definição de deficiência proposta pela Convenção da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2008. O termo mais amplamente aceito para designar uma pessoa com necessidades especificas, é o PCD (pessoa com deficiência), estabelecido a partir do pensamento de que são pessoas com determinados impedimentos de médio ou longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esses impedimentos podem então acarretar na dificuldade de interação dessa pessoa para com seu meio, além de obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Indo de encontro a essa proposta, a Professora Doutora Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das referências teóricas estabelecidas aqui para a definição de “deficiência” e seus percalços, coloca como necessário entender que a deficiência não está no indivíduo, mas sim que recai sobre o sistema e sobre o Estado.

A inclusão é a diferença e não a pessoa diferente, pois todos nós somos diferentes, desta maneira, estudar a diferença é um ponto crucial. A diferença é um conceito muito importante e que traz o cerne da compreensão da inclusão, pois quando compreendemos que todos nós somos diferentes e que estamos constantemente nos diferenciando percebemos que não faz sentido excluir alguém, pois somos todos diferentes. (Mantoan, 2011)

Sendo assim, a inclusão não é um processo legal simplesmente. Não se trata apenas de estabelecer condutas, e desenvolver documentos norteadores. Inclusão é uma cadeia de mudanças profundas na sociedade, que começa sim em políticas públicas, mas que não se restringe a educação ou a saúde, a área X ou Y, e sim que deve abranger a construção de uma consciência e responsabilização social acerca desse indivíduo.

(...) excluir uma pessoa, por exemplo, por causa da deficiência ou qualquer outra forma de exclusão, além de ser um ato discriminatório, estamos negligenciando o indivíduo como pessoa. Portanto, enquanto pesquisadores não podemos fixar paradigmas e criar um modelo, uma vez que, as pessoas estão constantemente se diferenciando; nós estamos sempre sujeitos a esse processo de transformação. (Mantoan, 2011)

O recorte feito aqui, será justamente o direito à Educação. Não por ser o único direito que deve estar garantido, como já dito antes, mas por ser este o que permitirá que o indivíduo atinja sua independência, e inclusive sua contribuição enquanto cidadão. O direito à educação é um importante instrumento da ampliação da cidadania e inclusão social, sendo fundamental para o desenvolvimento pleno de todas as pessoas (Mantoan, 2011), contudo, esse continua sendo um grande desafio.

O primeiro desafio

Como tratado logo no início, a formulação das políticas públicas parte, em sua maioria, de demandas sociais latentes, e para sua assertividade, é necessário primordialmente de dados que evidenciem o contingente de pessoas a ser considerado, a situação dessas pessoas, a forma como vivem e os problemas que encontram, entre diversos outros tópicos que podem ser elencados.

E cá enfrentamos o primeiro grande desafio. O volume de pesquisas a nível de censo é escasso no país, por isso, a revisão das leis e sua constituição enquanto política está sempre atrasada por se basear em parâmetros desatualizados.

O intervalo de tempo entre censos no Brasil é de normalmente dez anos, sendo o último censo registrado o de 2010. Entretanto, por causa da pandemia de covid-19 que se inicia em 2020 no país, os dados estão ainda mais atrasados, não existindo novos parâmetros até o presente momento (2023).

Quando realizados, os censos ou pesquisas demográficas são um instrumento que parametriza as necessidades ou características de uma determinada região ou grupo. A pesquisa possui um importante papel social na garantia de direitos, subsidiando processos políticos decisórios (Laville e Dionne, 1999), mas sua aplicabilidade ainda é um desafio a ser superado nos países da América Latina.

O segundo desafio

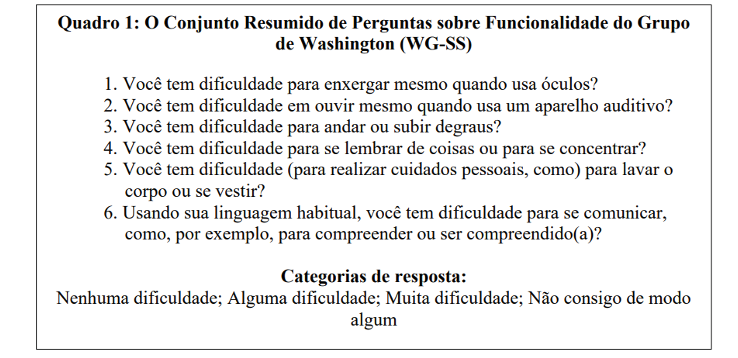

Não obstante, a partir de 2006 com o intuito de obter dados comparáveis sobre a deficiência, a Comissão de Estatística das Nações Unidas (ONU), criou o Washington Group on Disability Statistics. Um breve questionário alinhado com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde que foi adequado para inclusão em censos ou pesquisas, passa a ser a referência para o levantamento de dados no mundo. No Brasil, esse parâmetro só passa a ser considerado em meados de 2020 como pontuou o próprio Ministério da Saúde, evidenciando que o censo anterior, de 2010 continha informações tendenciosas e problemáticas do ponto de vista metodológico.

Imagem 1

Fonte: WG-SS (2021)

Os novos indicadores sugerem que as pesquisas deixem de ser feitas por meio de perguntas sobre a deficiência (física, mental ou motora), e passe a ser sobre a dificuldade com a qual essa pessoa executa ou desempenha determinadas tarefas e funções (conforme o quadro acima). Perguntas como “Você possui alguma deficiência?” utilizadas logo no início da pesquisa do censo, foram estabelecidas como de caráter excludente e tendencioso, uma vez que não levam em consideração se o indivíduo tem ou não consciência de uma deficiência previamente diagnosticada, ou até de sua percepção sobre o que é ou não uma deficiência.

Para entender o impacto dessa nova roupagem, podemos apresentar os dados do último censo do Brasil, já analisados a partir das recomendações Washington Group pelo IBGE (instituto brasileiro de geografia e estatística). Com a nova análise, é possível pontuar um acréscimo exponencial no grupo de pessoas com deficiência no país. Ao pensarmos sobre a dificuldade de execução de tarefas simples, o número de pessoas que são afetadas por algum tipo de doença ou condição, revela um contingente muito maior a ser atendido por políticas de inclusão. Podem ser desde dificuldades para subir degraus em decorrência a uma hérnia de disco, ou problemas articulares, até o desafio e enxergar o letreiro do transporte público em sua cidade.

Gráfico 1

Fonte: IBGE (censo demográfico 2010)

Os dados do último mapeamento de pessoas com deficiência realizado pelo Censo demográfico em 2010, consideravam incialmente que a parcela da população com deficiência correspondia a cerca 6,7%. A partir desse novo recorte, passa a ser de 23,9%. Isso significa que um contingente de 45,6 milhões de pessoas no Brasil, possuem alguma dificuldade de desempenhar funções e tarefas, e nunca foram consideradas em qualquer política pública de inclusão já feita no país.

Assim, temos o segundo grande empasse. Pessoas com doenças reumatológica como fibromialgia, ou outras como: escoliose, miopia ou astigmatismo em seus níveis mais graves, entre outras doenças e problemas de saúde crônicos, não recebem atendimento nem possuem garantias legais de acesso a direitos básicos, isso porque não são entendidas como pessoas com deficiência.

Outras pesquisas relevantes

Baseando-se na pesquisa de maior referência no âmbito mundial, a Global Education Monitoring Report Team, de 2020, realizada pela UNESCO, revela que as barreiras ao acesso à educação de boa qualidade ainda são intransponíveis para pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, povos indígenas e afrodescendentes, e afetam particularmente as meninas pertencentes a esses grupos.

Embora não haja dados a partir da seleção específica de meninas com deficiência, podemos analisar o atendimento e garantia de direitos das pessoas com deficiência de modo geral, e levar em consideração os dados que se relacionam as barreiras que meninas (típicas ou não) enfrentam no acesso à educação.

De acordo com a pesquisa, apenas 63% dos jovens concluem a educação secundária nessa região, sendo as taxas de frequência escolar mais baixas entre jovens com deficiência e meninas. É também determinada como uma região altamente desigual, segundo o levantamento, estando atrás da Europa, América do Norte e Oceania, respectivamente.

Na América Latina, pessoas com deficiência representam apenas 53% da população que conclui o ensino secundário. Apenas 34% chegam até o ensino superior, e menos de 1% retornam para as universidades como docentes ou pesquisadores.

Tratando das meninas, 67% deixam de ir à escola nos períodos menstruais, e cerca de 52% faltam para ajudar nos trabalhos domésticos e/ou cuidados com irmãos, sendo elas as responsáveis pelo maior índice de evasão escolar na América Latina, seguidas das pessoas com deficiência.

E as meninas?

Esses dados enaltecem que, todas as convenções, declarações, parâmetros, leis, normativas e iniciativas que dizem respeito a garantia de direitos das pessoas com deficiência no Brasil, têm falhado. E embora não haja dados específicos relacionados as meninas com deficiência, fica claro que são ainda mais prejudicadas.

A evidência de que as políticas educacionais inclusivas possuem problemas é indiscutível. Contudo, ao que se refere as meninas, existe outro fator que precisa ser discorrido. A questão de gênero.

No campo das políticas públicas, poucas são as políticas que tratam exclusivamente do direito das meninas e adolescentes ao acesso à escola. As pautas sobre pobreza menstrual, por exemplo, aparecem apenas agora no processo do pensar político. As meninas, conforme apresentado pela pesquisa no tópico anterior, carregam o fardo social das tarefas domésticas, além de sofrerem processos discriminatórios e de assédio ao longo de sua formação. Mesmo possuindo pouco material teórico para discutir a questão de gênero dentro da ótica da deficiência, por associação, é fácil chegar à conclusão de que as meninas com deficiência são um dos grupos ainda mais excluídos da sociedade. Se fragmentarmos um pouco mais, esbarraremos ainda na questão racial que implica em mais dificuldades, além da questão das condições financeira.

O trabalho infantil ainda é uma realidade bastante presente nas periferias brasileiras, principalmente este não tido como “trabalho”. Tratamos as atividades domésticas ainda como uma função feminina, e quanto menor o poder aquisitivo da família, mais cedo essas meninas precisam desempenhar funções relacionadas a manutenção da casa: passar, cozinhar, limpar, cuidar dos irmãos.

Meninas pretas e periféricas são constantes alvos de discriminação e exclusão na sociedade, como trata Angela Davis, em seu livro Mulheres, cultura e política. Sendo elas o maior contingente de pessoas com níveis baixos de escolaridade. Pensando nessa outra ótica, que cenário é possível imaginar para uma menina preta, periférica e com deficiência?

O dado trazido pelo Global Education Monitoring Report Team, de 2020, que indica que apenas 1% das pessoas com deficiência voltam a academia como docentes ou pesquisadores, não dá cabo de nos responder, quanto desse 1% serão mulheres, muito menos quantas são mulheres, pretas e periféricas. Se essas esbarram nos aspectos culturais e de gênero ao longo de toda sua história, e ainda possuem a dificuldade de acesso e atendimento por conta da sua deficiência, é possível afirmar, mesmo que por meio da obviedade, que essa é uma parcela completamente excluída da sociedade. Impedidas de contribuir de qualquer maneira, e tomadas do direito do desenvolvimento pleno previsto na carta magna no artigo 205.

Sandra Hardy em seu artigo Gênero, democracia e filosofia da ciência, vai discutir justamente o papel das mulheres dentro da ciência e da tecnologia. E como as questões de gênero ditam a forma como esses dois setores acolhem (ou não) seus pesquisadores. Embora ela não trate de mulheres com deficiência, podemos nos amparar nos dados anteriores.

Vamos imaginar um cenário hipotético no qual uma menina com deficiência motora e de fala, nascida em uma região periférica e atendida pela escola pública, seja uma exceção aos dados, e conclua o Ensino Médio por meio das escassas e problemáticas políticas públicas. Ela teria que superar o desafio de uma escola despreparada, os desafios sociais impostos a sua classe, relacionados a renda e a recursos, além de possuir uma rede de apoio e assistência familiar e estatal que desse suporte para que pudesse continuar os estudos.

Hardy vai questionar qual o interesse em levar meninas e meninas com deficiência para a ciência. Esse interesse existe? Quem o determina? Quais projetos são realizados hoje para que isso seja possível? Existe uma iniciação científica voltada para meninas e/ou meninas com deficiência? A resposta é, não.

A autora vai elencar a ideia da “crítica da objetividade fraca”

Opiniões sexistas e racistas não são invenções de indivíduos ou grupos de pesquisa; são suposições amplamente sustentadas por instituições e pela sociedade como um todo que, antes do surgimento de feminismos e antirracismos, pareciam perfeitamente naturais para quase todo o mundo. (Hardy, 2007)

São valores antidemocráticos que a comunidade acadêmica ainda sustenta e que assim bloqueiam o acesso de mulheres nesses espaços, criando um “seletismo” e uma exclusão descarada desse grupo na ciência e na tecnologia.

Nossa menina hipotética tem chances nulas de ingressar no universo acadêmico, mesmo que haja apoio, simplesmente porque ela vai se deparar com uma estrutura machista dominante que não possui interesse em ampliar os horizontes das pesquisas.

Traçando um norte, mas que norte?

O título do presente artigo busca propiciar uma reflexão metafórica com a situação que vemos se repetir ao longo dos anos no país. A definição de direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade é sim uma pauta recorrente, mas a partir de dados fragmentados, defasados e/ou errôneos. Como é possível definir políticas públicas eficientes e assertivas sem dados reais e concretos? Qual é o parâmetro utilizado?

Um dos principais desafios a serem superados é justamente no levantamento dos dados, agora pautados na nova leitura conforme indicado pelo Washington Group. O Estado vem traçando rumos para a educação por meio mecanismos falhos, e que não atendem realmente a população PCD e as meninas PCD’s, como foi evidenciado nas pesquisas discorridas aqui. Mesmo que haja a problemática da amostragem, levando em consideração a vastidão do país, se faz necessário a coleta de dados com maior frequência afim de, principalmente, direcionar os esforços do poder político a caminhos mais inclusivos.

As meninas precisam ser consideradas como um grupo de prioridade, não só no acesso dos direitos básicos, tais quais temos falhado em garantir, mas como também no incentivo ao egresso dentro das ciências e da tecnologia. É importante observar que os aspectos inclusivos relacionados as deficiências não são os únicos, é preciso olhar para o cerne da constituição desse preconceito a partir da ótica racial e de gênero, recortes esses que complementam as formas de exclusão sofridas por essas pessoas.

A pesquisa, a ciência e a tecnologia precisam da contribuição e participação desse grupo, não só do ponto de vista do desenvolvimento dessas áreas, mas também para o desenvolvimento de um pensar mais diversos, democrático e holístico. No artigo de Hardy, é expressa a necessidade desse intercambio de pontos de vista e novas formas de pensar. Deveríamos nos preocupar quando aqueles que detêm o poder social, econômico e político e os que determinam o que considerar verdade, são a mesma pessoa.

É preciso, não só a criação de políticas públicas, mas principalmente, de pesquisas mais fiéis a realidade brasileira, que sirvam para seu propósito de guiar as demandas políticas-sociais de forma assertiva, criando ações realmente eficientes no que diz respeito ao atendimento dessa parcela da população. Esse atendimento não deve se restringir a educação básica. É essencial que haja o envolvimento de diversos setores da sociedade, desde universidades até instituições públicas e privadas, que devem estar preparadas para lidar com essas diferentes realidades. Abrir espaço para as pessoas com deficiência, e principalmente para as meninas e mulheres com deficiência, deve ser o principal objetivo para as próximas décadas. O objetivo não é a inclusão. O objetivo precisa ser a democracia do pensar, participar e existir em qualquer contexto de forma plena.

Referências

Davis, A. (2017). Mulheres, cultura e política. São Paulo. Boitempo.

Fernandes, S. (2011). Fundamentos para educação especial. Curitiba: Ibpex.

Hardy, Sandra. (2007). Gênero, democracia e filosofia da ciência. Rio de Janeiro, Reciis.

Instituto brasileiro de geografia e estatística (2018). Censo demográfico 2010. Recuperado de: https://censo2010.ibge.gov.br

Lima, P. A. (2006). Educação Inclusiva e Igualdade Social no mundo. São Paulo: Avercamp.

Mantoan, M. T. E. (2010). Atendimento educacional especializado: políticas públicas e gestão nos municípios. São Paulo: Moderna.

Mantoan, M. T. E. (2011) O desafio das diferenças nas escolas, Rio de Janeiro, Vozes.

Marques, E. (2016). A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo, Editora UNESP.

Mazzota, M. (1987). Educação escolar: comum ou especial. São Paulo: Pioneira.

Organização das nações unidas para a educação, a ciência e a cultura. (2005) Educación para Todos: el imperativo de la calidad. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos. Paris.

Sassaki, R. K. (1998). Inclusão, o paradigma da próxima década. Mensagem, Brasília.

Stolke, V. (2004). La Mujer es puro cuento: la cultura del género. Estudos Feministas, Florianópolis.

Vieria, S. L. (2007) A educação nas Constituições Brasileiras. Curitiba. Pergamus.