Cadernos PROMUSPP, São Paulo, v.3 n.2, mai/ago, 2023

ENSAIO

Resposta a um colega ou:

como conhecimentos ancestrais ganham rótulos

> ana maria schultze: Licenciada em Artes Plásticas. Mestre em Artes pela Unesp. Doutoranda no ProMuSPP, com pesquisa sobre fotografia e mudança social. É produtora cultural na cidade de São Paulo. 2000pixels@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4186-3000.

Resumo

Este artigo analisa como outros processos de transmissão de conhecimento são capazes de promover entendimentos, construções de sentidos e aprendizado. O foco se concentra na oralidade e na imagem, em particular a fotografia.

O ponto de partida para a escrita foi a provocação de um colega de classe, que questionou a autora sobre seus processos de produção artesanal de pão como gourmetizados, quando na verdade tratam-se de repertórios antigos, passados por via oral ou por acervos visuais.

Palavras-chave: Sociologia da imagem; fotografia; panificação artesanal; conhecimentos não-tradicionais; foto-ensaio.

Abstract

This article analyzes how other knowledge transmission processes are capable of promoting understanding, construction of meaning and learning. The focus is on orality and image, in particular photography.

The starting point for the writing was the provocation of a classmate, who questioned the author about her artisanal bread production processes as gourmet, when in fact they are old repertoires, passed down orally or through visual collections.

Keywords: Sociology of image; photography; artisanal baking; non-traditional knowledge; photo-essay.

Resumen

Cet article analyse comment d’autres processus de transmission de connaissances sont capables de favoriser la compréhension, la construction de sens et l’apprentissage. L’accent est mis sur l’oralité et l’image, en particulier la photographie.

Le point de départ de l’écriture a été la provocation d’un camarade de classe, qui a interrogé l’auteur sur ses processus de production de pain artisanal en tant que gourmet, alors qu’il s’agit en fait de répertoires anciens, transmis oralement ou à travers des collections visuelles.

Mots-clés: Sociologie de l’image; la photographie; pâtisserie artisanale; connaissances non traditionnelles; reportage photo.

Résumé

Este artículo analiza cómo otros procesos de transmisión de conocimiento son capaces de promover la comprensión, la construcción de significado y el aprendizaje. La atención se centra en la oralidad y la imagen, en particular la fotografía.

El punto de partida del escrito fue la provocación de uno compañero de clase, quien cuestionó a la autora sobre sus procesos de elaboración artesanal de pan como gourmet, cuando en realidad son repertorios antiguos, transmitidos oralmente o a través de colecciones visuales.

Palabras clave: Sociología de la imagen; fotografía; repostería artesanal; conocimientos no tradicionales; ensayo fotográfico.

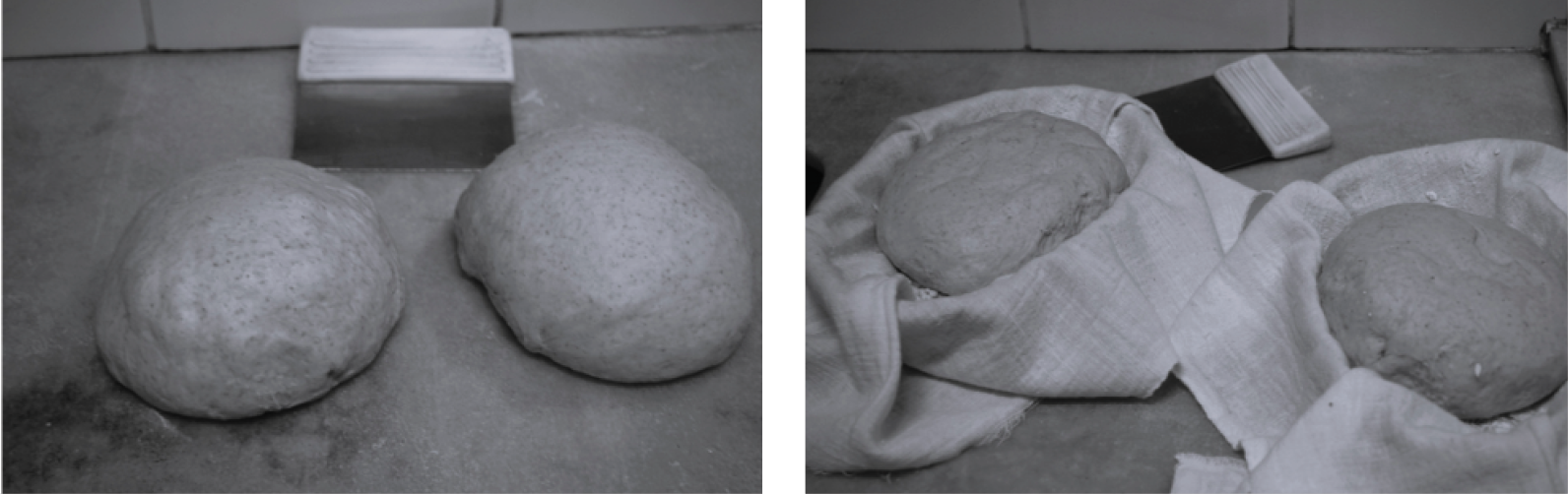

Panificação e fotos: Ana Maria Schultze

Uma provocação

Caro colega, converso com você.

Sexta-feira, EACH, Campus Leste. Filosofia do Conhecimento. Voltando às aulas presenciais, após dois anos da pandemia de Covid-19 que varreu o planeta.

Logo nos encontros iniciais, a turma estabelece uma tradição: um lanche coletivo, na própria sala, que acolhe a todos. Quase sempre levei um de meus pães caseiros, de fermentação natural.

Outro ritual também estabelecido: a cerveja no bar após cada aula. Naquela sexta-feira, 10 da noite, nosso grupo de 4 colegas está naquele barzinho no bairro do Tatuapé, ao lado da linha do trem que nos levaria para casa.

Falamos, entre outras coisas, sobre café (minha paixão e sua, baristas que somos) e também pão. Você já conhece meus pães. E me provoca: não seriam eles uma versão gourmetizada de algo tão simples e cotidiano?

Não podia deixar aquilo impune.

Para argumentar, necessito voltar e resgatar a maneira como nós, cidadãos ocidentais, passamos a compreender as formas de produções epistemológicas, que apenas consideram documentos cartoriais, produzidos na academia ou nos laboratórios.

Preciso te demonstrar, mais uma vez, tudo aquilo que vimos em sala de aula (que é o motivo pelo qual estávamos naquela mesa), para te ajudar a lembrar que os processos artesanais, os conhecimentos não-tradicionais, os modos de disseminação de saberes que não passam pelo texto impresso, são tão antigos quanto nossa história documentada ou não. Outra coisa que você se esquece é que foram movimentos sociais, mas principalmente econômicos, que fizeram uma tradução, uma transposição de práticas ancestrais para modelos industrializados, que atendem novas demandas e a busca de lucros.

O pão que era feito em casa ou assado em fornos coletivos, passa a ser produzido por uma empresa e chega à sua mesa em um saco plástico. Seu único trabalho é escolher o tipo e pagar a conta.

Isso acontece com o pão, a massa do bolo, a lasanha, o iogurte, só para citar alguns.

E quando alguém decide preparar seu próprio alimento, encarando o trabalho, a louça suja, por razões diversas como busca de um preparado sem aditivos químicos ou conservantes, economia, versões de pratos com menos cloreto de sódio, o prazer de cozinhar e partilhar, enfim, sejam quais forem os motivos, precisa escutar que está ‘gourmetizando’ algo que sempre foi natural, produzido nas cozinhas das casas principalmente pelas mulheres.

Meu caro, já que você me desafiou, vamos então a este resgate. Você já viu minhas imagens, como o pão é preparado. É trabalhoso e demorado? Sem dúvida. Mas o resultado é um pão incrível, leve, saboroso, feito há milênios pela humanidade com apenas quatro ingredientes: farinha, água e sal e a cultura do fermento disponível naquele ambiente.

Relembremos juntos como se deu a elaboração de um pensamento dominante, que ignora conhecimentos imemoriais, tanto nas formas de produção quanto de transmissão destas práticas.

A construção de um pensamento dominante e suas rupturas

Conhecimento tem cor? Tem gênero? Tem localização geográfica ou histórica? Como compreendemos a noção de conhecimento? Onde encontramos o lócus de produção do conhecimento? Segundo a mais tradicional resposta, na academia ou nos laboratórios. Mas, nem sempre foi assim.

Para os filósofos antigos, o conhecimento vinha de outros e diferentes lugares – uma forma de produção mais ampla, que respondia à nossa angústia. Um salto no tempo nos leva para os séculos 15 até o 20 com a modernidade, que não possui um marco histórico que a situaria.

Qual seria a contribuição da modernidade na construção dos saberes? Uma ideia de conhecimento único, uma verdade verificável em laboratório. Primeiro pressuposto: se pode ser validado, é ciência. Algo que ela também constrói é o que não é ciência, além de outras marcas de distinção, como por exemplo alta cultura/baixa cultura.

Falando do intervalo entre o século quarto e o quinze, o conhecimento mais tradicional era o judaico-cristão - que substituiu a explicação dominante anterior de pilares greco-romanos - e passou a ser questionado. Até aqui, falamos de conhecimento de raiz europeia.

Duas são então as formas explicativas do saber mais reconhecidas, ainda hoje:

O viés da academia. Nele, há normas, hierarquias, o verdadeiro conhecimento é inquestionável. Trata-se do paradigma explicativo do conhecimento, sustentado na razão, na lógica, na verdade.

Outra maneira é o conhecimento ditado pela modernidade, com valores de presunção, da arrogância do saber.

No século 18 europeu, pensamento dominante, a ciência era exata, criava condições para comprovação empírica, com grande hiato entre natureza e sociedade (como propunha Descartes). Para os iluministas, a ciência permitia a repetibilidade, algo impossível nas ciências humanas, dado que o ser humano é imprevisível. Vem daí a noção de que as ciências humanas, ancoradas no homem e na cultura, não são ciência.

Cabem aqui algumas perguntas iniciais: por que insistir nesta matriz fundante europeia? Por que só reconhecemos esta chave interpretativa da produção epistemológica? Se a questionamos, por que reproduzi-la? Esta imposição do saber, até então naturalizada, passa a ser colocada em xeque. E por que estas mudanças e justo agora? O que causa uma revalorização dos antigos saberes, como vem ocorrendo lentamente nas sociedades?

No mundo greco-romano o tempo era circular, conhecido como tempo cíclico, na ideologia fundada na concepção do eterno retorno: tudo que passou, passará de novo, deixará de passar em um momento e voltará mais uma vez, de forma contínua, exatamente como um círculo que se fecha em si mesmo.

Na modernidade, transformamos essa circularidade em uma régua, no tempo linear. E a nova relação com o tempo impõe outras metas (eternas): o progresso - conquistar coisas (a posse). Não mais importa o ser, mas o ter, em eterna busca de evolução. A ideia de desenvolvimento é econômica, passa pela materialidade. Outras são as formas de convencimento social. A tônica é a do capitalismo, momento de nascimento da ciência, entendida como razão (segundo Bacon), como ferramentas de domínio da natureza e posição de domínio. A cidade passa a ser o centro, que se distancia da natureza e a subjuga. Cada vez mais nos afastamos do campo, da agricultura familiar de subsistência, da manualidade da produção.

A lógica da história sempre foi a do convencimento. Sua explicação não precisa ser coerente, mas persuasiva, o que configura seu paradigma. A ciência, ao contrário, busca respostas na racionalidade, na pesquisa científica que demonstra em laboratório determinado resultado, sempre replicável e universal.

Já na chamada pós-modernidade, onde se fundamenta esta lógica? Quais são as brechas que fissuram as formas dominantes de conhecimento e sua produção?

As primeiras tentativas de rompimento da lógica hierárquica ocorreram ainda na Europa, mas com um pensamento regido pelos séculos anteriores.

Entretanto, agora, os novos princípios podem ser de ordem teórica ou social. Não se busca mais o paraíso, mas o progresso. A ciência continua a ser validada pela academia, mas também pela sociedade.

O paradigma então é explicativo do mundo e não apenas das ciências.

Compreende-se que o homem é filho de seu tempo (sem ser necessariamente visionário). Ele pensa com as informações de seu entorno e decide seus próximos passos. O conhecimento não é neutro, é regido por nossas histórias, experiências, trocas, interpretações, conforme definido por Foucault em sua Arqueologia do saber (2008). Nosso conhecimento da vida é sempre filtrado.

A produção de conhecimento passa a ser de transgressão. Para Geertz (1997), as características atuais do pensamento social, o fim das grandes teorias e de etiquetas definidoras relacionam-se com uma mudança no modo de se pensar esse social, o que ocorre tanto nas ciências humanas quanto nas sociais.

É na forma colonial de pensar que são fixadas as bases, reproduzidas continuamente, de como olhamos o outro, ciclo esse que precisa ser rompido.

Atravessar as formas tradicionais de teorias da ciência implica em reconhecer o outro, diferentes outros. Finalmente começamos a esmiuçar nosso modo de perceber esse outro, como somos comprometidos com as formas como fomos olhados, como introjetamos isto e como perduramos neste comportamento, moldados pela classe social da qual fazemos parte. A questão racial também é decolonizante: quem não se equiparava a um europeu era considerado inferior.

A subjugação sempre fez parte da história do mundo. Espaços de resistência foram encontrados em lugares como os movimentos decoloniais na África e na América Latina, esta última um grande laboratório de experimentação, em um processo que já vinha em andamento e frutificou naquele solo, sempre de forma contínua. A 2ª Guerra Mundial deslocou os focos de produção de conhecimento da Europa para os Estados Unidos, mas sem reflexão, apenas repetindo a mesma lógica.

No entanto, um pacto colonial latinoamericano era distinto do norte-americano: enquanto nos países latinos havia um senhor, um acordo, nos EUA havia mais liberdade para o comércio com outros países por exemplo. Isto só reforçava uma relação de dependência das colônias latinas com suas matrizes, dificultando ainda mas suas independências.

Ao passo em que na modernidade havia um único conhecimento, universal, hoje compreendemos que o conhecimento é subjetivo, individual e provisório. Somos sempre um estranho a observar, com um olhar enviesado permeado por outras questões, que resulta em uma dada explicação que pode ser contestada a qualquer momento. A informação chega a nós, é apropriada, damos-lhe uma nova lógica e a retornamos ao campo social. Mesmo com todos em um movimento análogo, as experiências individuais são singulares, com referenciais diversos.

Na busca das rachaduras nos modelos dominantes epistemológicos, o desafio de pesquisadores e pesquisadoras, principalmente das ciências humanas, não é o de encontrar respostas certas, mas a busca de uma originalidade. Não colocar a possível resposta nas perguntas, mas abrir-se ao outro, inclusive àqueles que antes eram desvalorizados ou deslegitimizados. Formular tentativas que demonstrem existir diferentes possibilidades explicativas para um fenômeno, bem como devolvê-lo à sociedade, para que ela nele se enxergue.

Na história tradicional, as principais conquistas sempre foram apresentadas como metanarrativas, com os grandes fatos históricos e seus marcos.

Mas a grande história é aquela densa, não se resume às generalidades. O desafio: detectar as mudanças nas formas de pensar, como o conhecimento local se insere no global.

Não mais um acontecimento principal, mas o foco, o enfoque que damos a determinado assunto (que pode ser qualquer um). Para nós, investigadores acadêmicos, a densidade que damos a nossa pesquisa, analisada e com conexões.

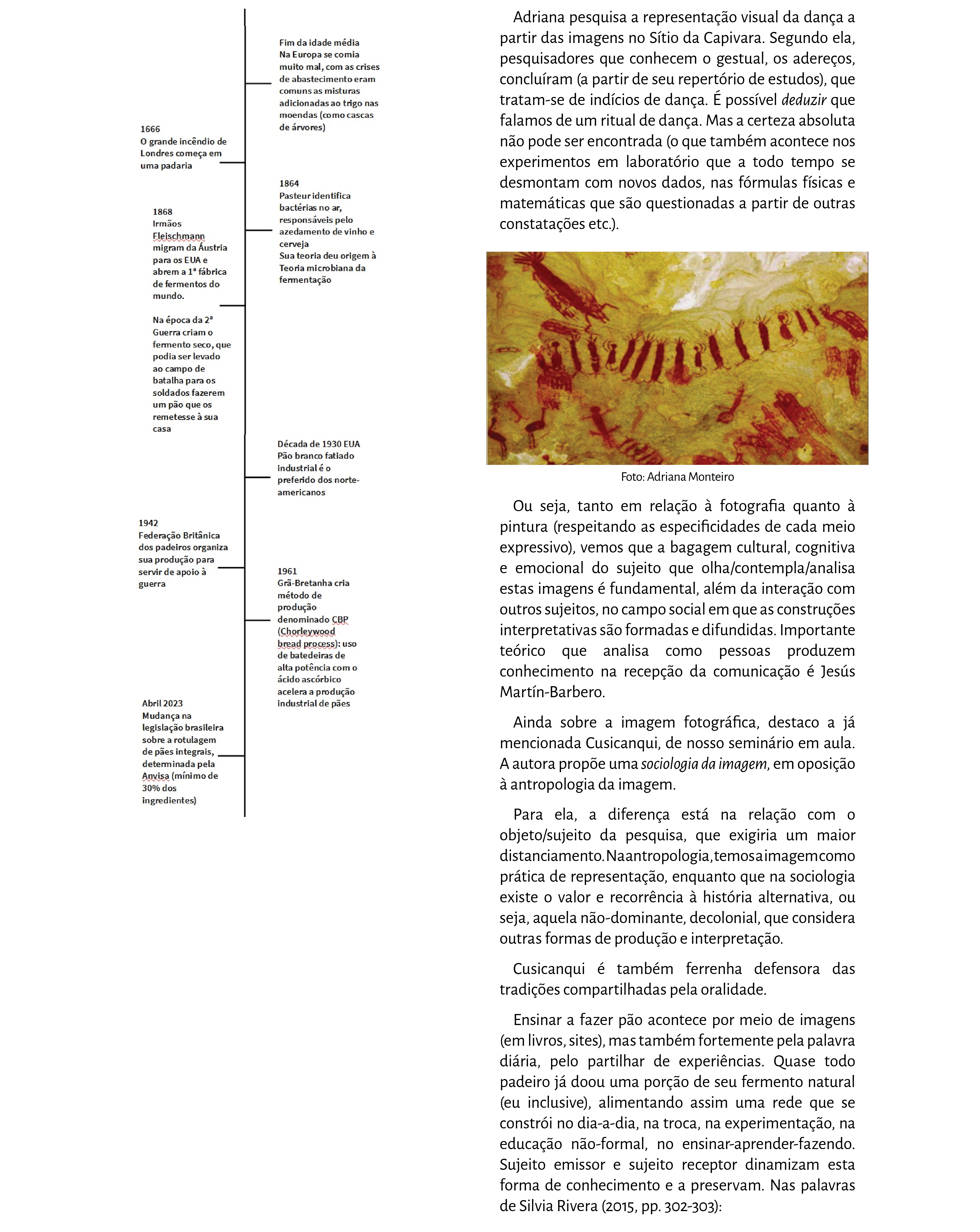

Os sinais, os indícios (de que fala Carlo Ginzburg, 1989) perderam-se na modernidade, que exigia a prova e limitava nossa capacidade de perceber os microcosmos.

Não mais um acontecimento principal, mas o foco, o enfoque que damos a determinado assunto (que pode ser qualquer um). A desejada ruptura no pensamento dominante busca formas alternativas de explicação que não repitam os cânones tradicionais.

Estamos cercando formas de compreender a interdisciplinaridade, ou o que seria um conhecimento interdisciplinar. O hibridismo é a nova âncora, pois os procedimentos exigem empréstimos de diferentes áreas.

Falamos agora de produção de conhecimentos que cerquem questões raciais, conhecimentos do sul, feminismos, comunidade LGBTQIAPN+, da população de rua, dos relatos orais com as histórias de vida e os griôs, saberes locais, artesanais e não materiais, decolonização, povos ancestrais, de outras formas de pesquisar (como a pesquisa-ação ou a participativa), do papel ativo do receptor como construtor de sentidos e interpretações no jogo com o autor, de documentos não cartoriais - como a imagem.

E é aqui que encontro argumentos à questão proposta por meu colega.

Compreender que a lógica dominante não mais identificava conhecimentos anciãos, mais antigos que a história escrita e que estão fora dos domínios do capitalismo e do ganho de tempo, da busca de lucros, do pular etapas, ignorando tudo o que se encontra além desta grade interpretativa sob rótulos diversos, inclusive o de uma suposta gourmetização.

É na resistência a este pensamento imperial que outras formas de produção de conhecimento são agora reconhecidas. E valorizadas. Da mesma maneira, compreendo as demandas da escolha desta via: uma nova relação com o tempo, a defesa contínua e alerta de outros sujeitos sociais que por tanto tempo foram calados ou invisibilizados, a necessidade eterna de explicar ou justificar o porquê dessa nossa opção. Como quando decido fazer meu pão. Admito que há um movimento de sofisticação de produtos tradicionais, mas no sentido inverso: na busca de lucros, sob a pecha de uma nova roupagem para algo que sempre foi simples.

Então, meu caro, volto a te apresentar a panificação do pão artesanal de fermento natural, agora sob esta ótica: como algo despretensioso – apenas farinha, água, sal e fermento natural, do ambiente - sem dúvida trabalhoso e demorado, mas que contraria o pão ancestral que foi inserido em um esquema mercantil, onde qualquer coisa que fuja a esta lógica ganha rótulos que difundem preconceitos e afastam as pessoas ainda mais de experiências antigas.

Antigos conhecimentos, novos olhares

La ética del trabajo significa para nosotros el hacer conociendo, el conocer con el cuerpo, el autoconstruirnos a través de un diálogo con la materia –la madera, el cemento, la tierra– y de las conversaciones y akhullis de discusión y reflexión. Aspiramos a generar una práctica basada en el silencio y no sólo en la palabra. Aspiramos a sazonar la palabra con el silencio y con el ritmo de las cuerdas del telar o la guitarra. Generamos así un esbozo de normatividad tácita, en diálogo con y entre las creaciones de nuestras manos, de nuestros cuerpos. Así la ética se transforma en estética, en una plasmación de actos y pensamientos en objetos: libros, bolsas, tejidos, revistas, plantas, comidas… y fotografías.

Ainda segundo a autora, a imagem configura-se como um recurso de observação analítica, dada a falta de alfabetização da maioria das pessoas para uma análise mais crítica do mundo visual. Para ela, a passagem da escrita (como discurso dominante de certas classes sociais ou políticas) para a imagem implica no reconhecimento dos aspectos subjetivos, reflexivos, a experiência tanto de produtores quanto receptores como sujeitos de pesquisa e criadores de uma episteme.

Aqui, três autores (Kossoy, Martín-Barbero e Cusicanqui) reforçam a importância do sujeito que é submetido à mensagem, à comunicação, ao contato com a imagem e com os documentos, como alguém que participa desse processo.

Assim, a interpretação das imagens, em especial a fotográfica, implica em recorrer a uma biblioteca cognitiva de cada leitor. Já mencionei que Cusicanqui destaca a falta de alfabetização para o mundo das imagens por boa parte da população. Volto a Kossoy (2000), que explica que toda fotografia possui duas realidades: a segunda, externa, que se dá na visualidade da imagem, e uma primeira, intrínseca, que só acessamos quando conhecemos a história, o contexto de tal produção visual.

São dois momentos: a história da e na imagem, conforme a proposição do artista ou fotógrafo, e sua interpretação, que acontece de acordo com cada leitor e que não necessariamente alcança a primeira realidade daquela imagem.

A fim de ampliar horizontes interpretativos, outras informações podem ser fornecidas ao receptor, mas em um jogo de negociações de sentidos e não na mera replicação de significados pré-determinados.

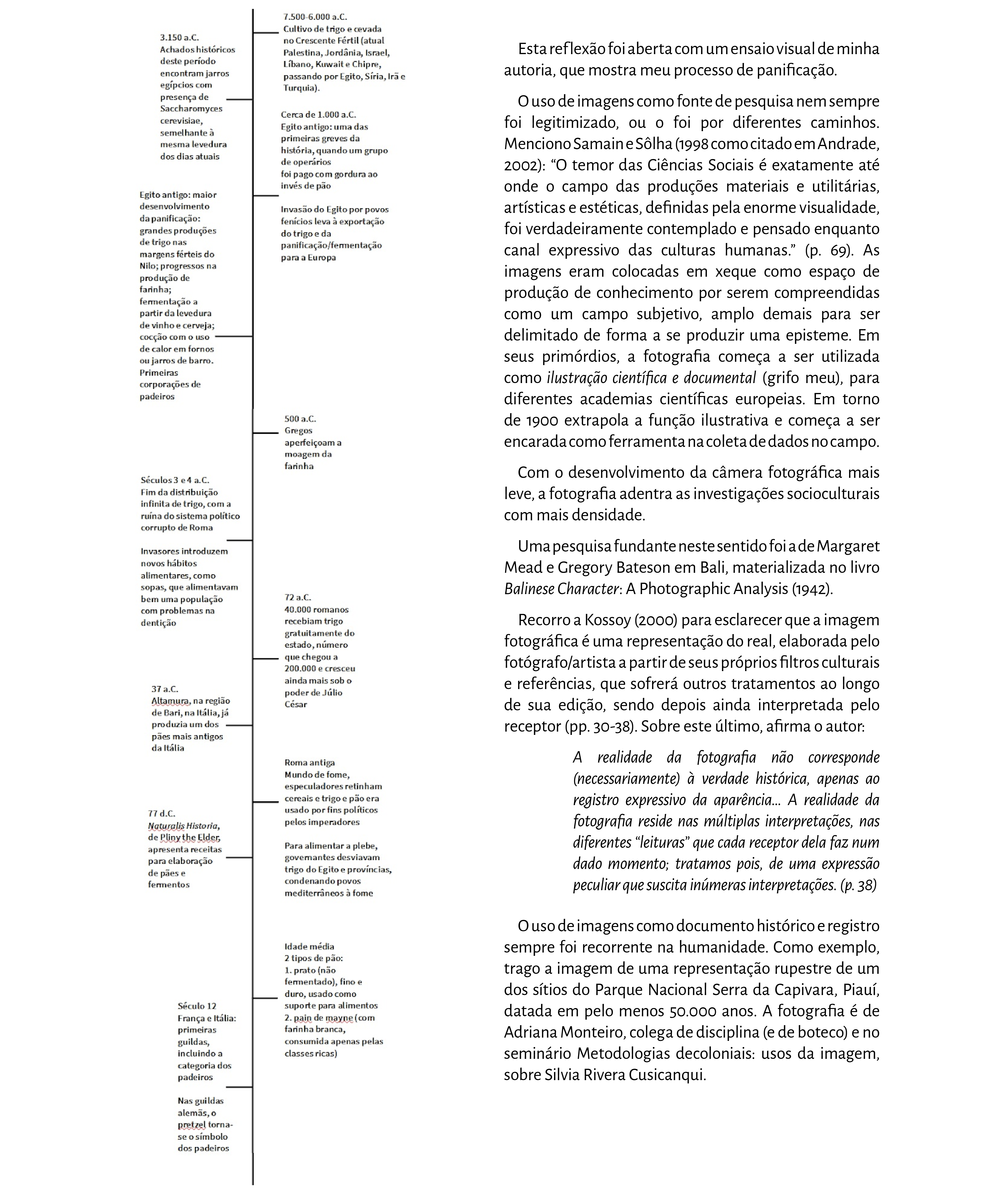

Se olharmos a história da panificação, vista na linha do tempo nas páginas anteriores, aprendemos que a humanidade já consumia uma versão original de pão muito antes de nossa história escrita. E que esse conhecimento milenar foi passado adiante nas práticas coletivas, nos êxodos e invasões, nas imagens ancestrais do Egito antigo, nas guildas medievais, nas trocas entre vizinhos, nos sites da internet.

E assim como a modernidade tolheu outras formas de produção de conhecimento, também os processos manuais perderam espaço.

A revolução industrial trouxe significativas contribuições à humanidade, como sua relação com o alimento.

Em nossa sociedade o uso do tempo é uma eterna corrida. Deixamos de lado alguns cuidados fundamentais, como a própria alimentação.

O pão passou a ser de responsabilidade da indústria, principalmente com a popularização de fermentos comerciais e o pão produzido em larga escala (Pollan, 2014).

Mas nós, seres humanos, somos sempre um poço de contradições. Consumimos cada vez mais alimentos industrializados, mas também programas e reallity shows culinários. Seria uma forma de nos reconectarmos ao nosso ancestral, nossa memória afetiva, que nos são roubados pela indústria? (Pollan, 2014).

É inegável que a indústria alimentícia preencheu lacunas de nosso cotidiano, liberando-nos para o trabalho fora do lar, principalmente às mulheres. Temos um leque mais amplo de opções alimentares, não necessariamente mais saudáveis. Em várias sociedades ocidentais, os níveis de obesidade, colesterol e diabetes do tipo 2 aumentaram de forma alarmante. Além de alimentos ultraprocessados, saturados de açúcar, gordura ou sal, boa parte dos alimentos disponíveis nas gôndolas são carregados de aditivos, espessantes, estabilizantes, melhoradores de farinhas, emulsificantes e conservantes.

A Anvisa classifica estes alimentos submetidos a seu controle como com emprego de aditivo alimentar (que não nutre, mas muda as características físicas e sensoriais do alimento), ou com coadjuvantes de tecnologia de fabricação, que têm um fim tecnológico durante aquele preparo e devem ser eliminados ao final do processo, ainda que deixem traços de sua utilização.

O grande debate em torno destes acréscimos artificiais gira em torno de sua segurança ou necessidade. Os avanços nos processos produtivos com seu emprego são claros, mas os riscos toxicológicos potenciais a longo prazo eventualmente não foram ainda totalmente mapeados.

Um dos pães fabricados no Brasil e disponível no mercado em São Paulo, chamado de artesanal, com trigo ancestral, possui os seguintes ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, açúcar, óleo de soja, trigo em grãos, chia, quinoa branca, quinoa vermelha, sal, farinha de centeio, freekeh, espelta, flocos de amaranto e conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio.

Um produto similar a esse, de outro fabricante, possui em sua composição farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, glúten, vinagre, sal, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polisorbato 80, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, melhoradores de farinha fosfato monocálcico, cloreto de amônio e ácido ascórbico e acidulante ácido cítrico.

A indústria alimentícia garante que seus produtos são seguros. Porém as dúvidas incomodam alguns.

É no sentido contrário deste panorama que a partir da década de 1980 vemos um movimento de resgate dos processos tradicionais de panificação, em especial na Europa e Estados Unidos. Ainda que este conjunto de países do hemisfério norte seja aquele que produz os conhecimentos dominantes, é também ali que vemos surgir estas bolhas de resistência aos produtos comerciais, buscando-se um estilo de vida mais saudável e de sabores e texturas perdidos no tempo. Outra contribuição foi dada pela invenção da máquina doméstica de pão, que amplia ainda mais o potencial de acesso a um filão artesanal, produzido de forma mais controlada e sem produtos químicos envolvidos.

É nesse universo que faço minha panificação caseira, com ingredientes de qualidade, no meu tempo e no tempo do pão. Reconheço que possuo uma condição favorecida, que me permite lidar com outras temporalidades. Mas privilegio minha saúde em primeiro lugar, o prazer de fazer o alimento com minhas mãos, de presentear os amigos.

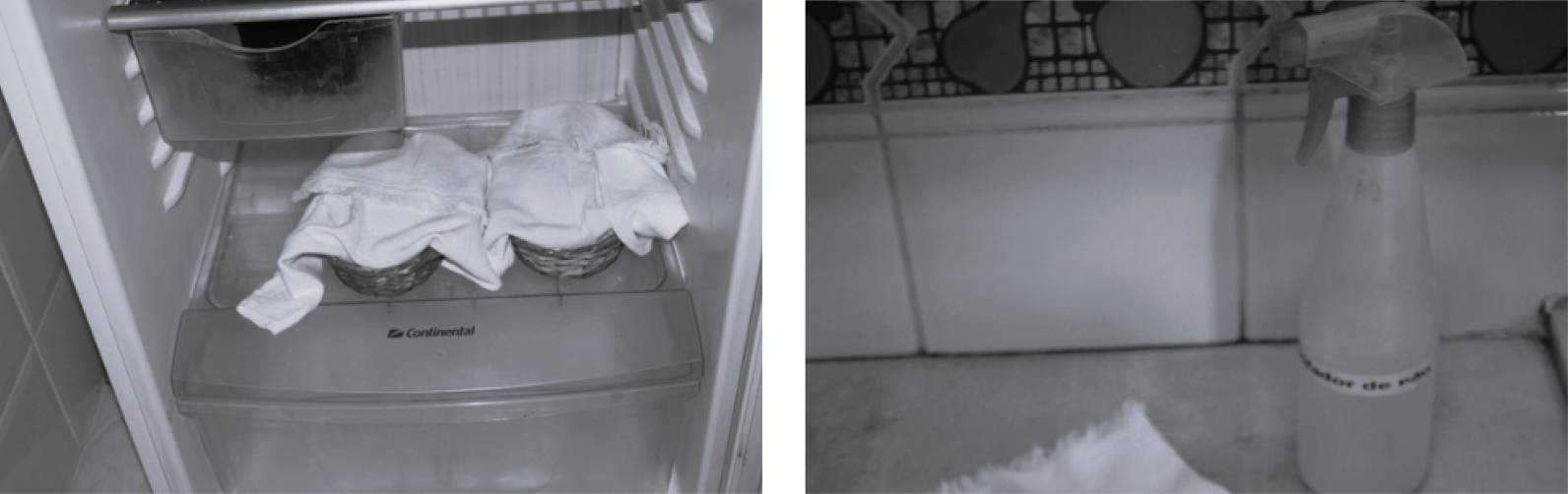

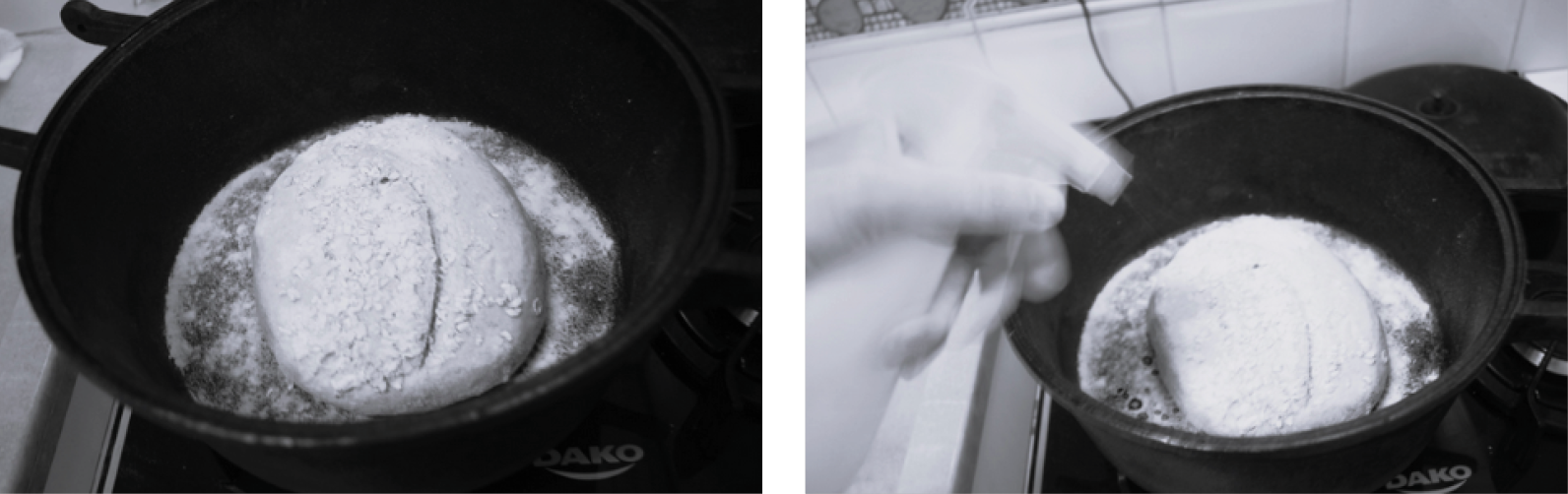

Volte, caro colega, ao meu ensaio fotográfico que abre estas páginas, para um novo olhar sobre o processo artesanal.

E caso seu repertório sobre o assunto seja insuficiente para a compreensão total das imagens, te explico mais:

No processo artesanal, o tempo é fundamental: o seu, do pão, da fermentação. Nem pense em acelerar qualquer um deles.

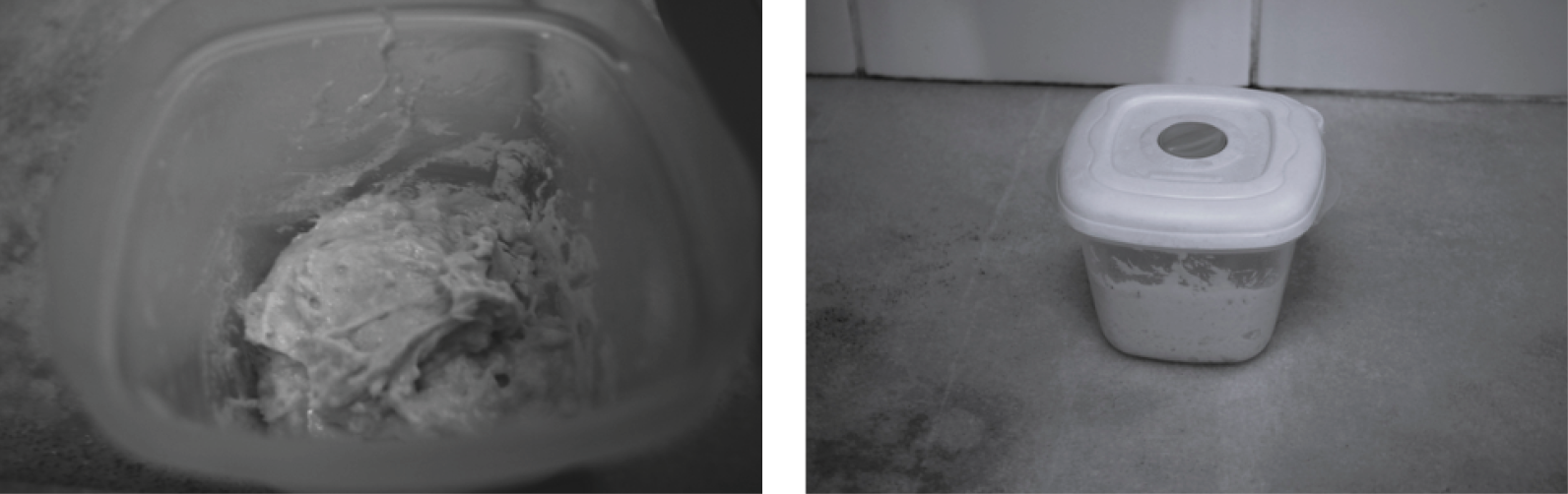

Na véspera da panificação o fermento natural, que até então dormia na geladeira, é alimentado por duas vezes com água e farinha para ser reativado. Esperar até que acorde, forte.

No dia seguinte uma mistura de farinha e água recebe a dose proporcional desse fermento, de acordo com o volume de farinha.

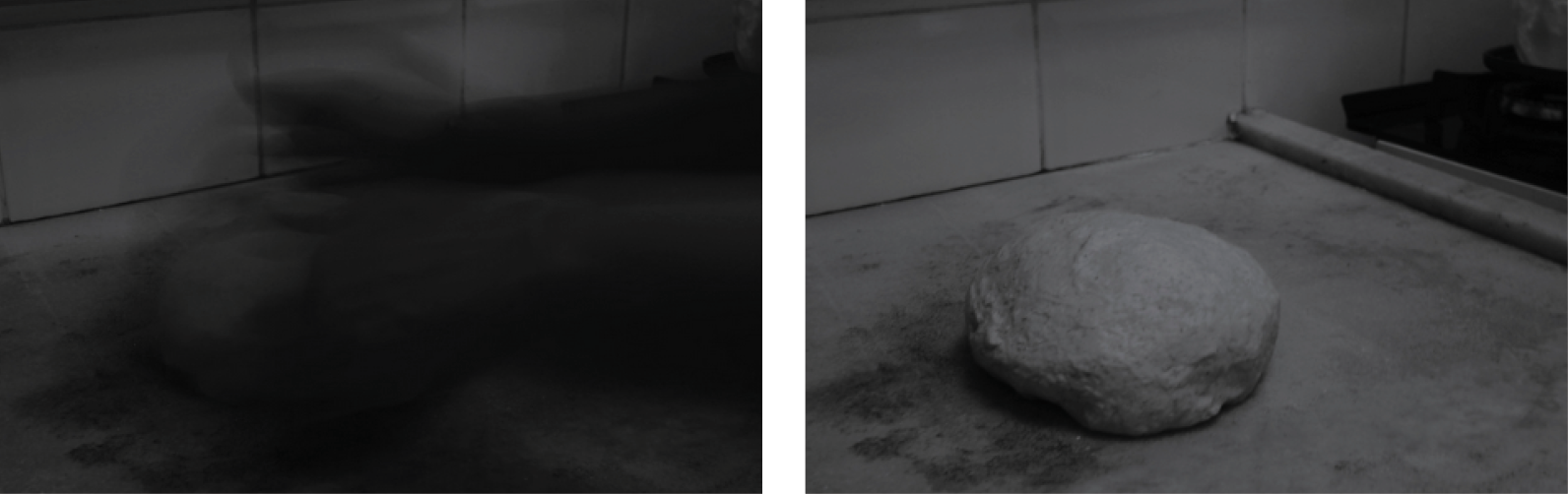

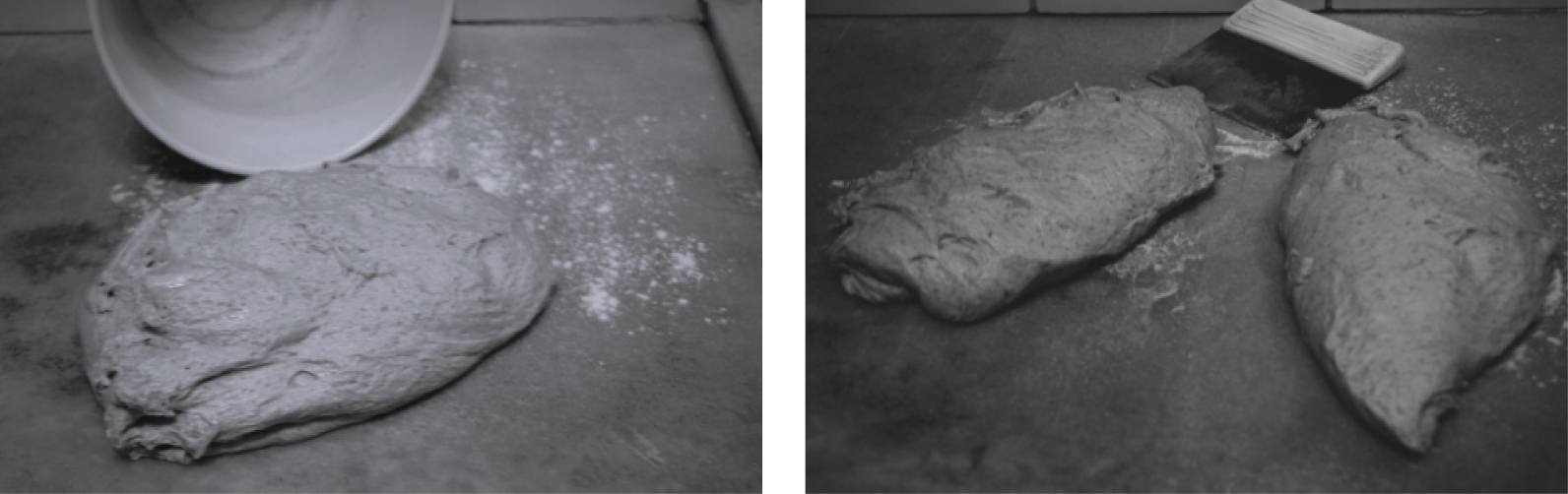

Fazemos então a sova: momento de formar cadeias poderosas de glúten, que darão leveza ao pão e desenvolvendo os desejados alvéolos (aquela buraqueira típica de pão de fermento natural bem produzido).

Não tenha medo de sovar a sua massa, em diferentes direções, manobras, com o auxílio de uma espátula. É hora também de adicionar o sal, mas não muito cedo, pois o cloreto de sódio inibe a levedação.

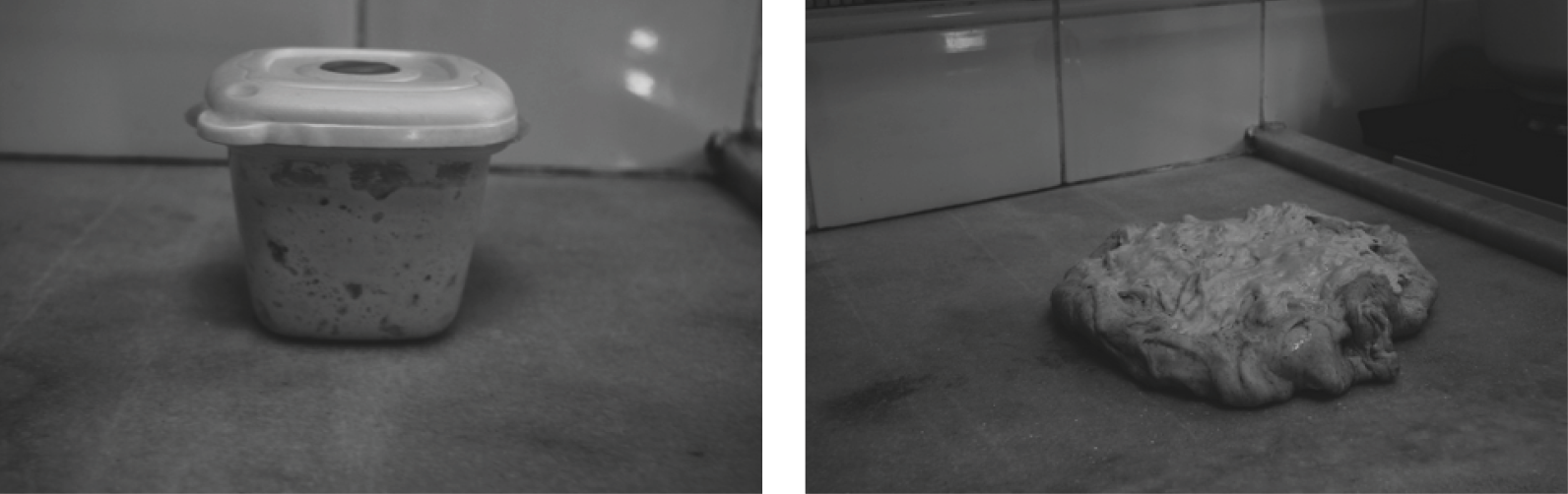

A massa então descansa em uma tigela untada com azeite, para que cresça na primeira fermentação. Novamente, o tempo: são horas até que o amido e o oxigênio, juntos, se transformem em açúcar, que alimentarão leveduras, lactobacilos e bactérias da farinha de trigo ou outros cereais, gerando gás carbônico e álcool, entre outros componentes.

Aqui, falamos também do tempo do ambiente: quanto mais quente o dia, mais rápido sua massa cresce. Muitas vezes, apelamos para uma fonte de calor extra se a temperatura estiver muito baixa.

Momento de porcionar (dividir) a massa, conforme sua receita: é o boleamento, quando a massa ganha forma de bola e vai descansar em um cesto coberto na geladeira. Estamos na segunda fermentação, que acontece de um dia para o outro.

Aqueça seu forno e uma panela de ferro com tampa na temperatura máxima, pelo menos trinta minutos.

A massa então recebe o corte, que muitas vezes também designa a assinatura do padeiro. Esse talho na superfície do pão permite que os gases no interior da massa se expandam gerando os alvéolos. O álcool, subproduto da fermentação, vai evaporar com o calor.

Água borrifada antes da ida ao forno favorece a formação de bolhas e uma casca crocante.

Panela tampada, é momento de assar, quando sua casa se perfuma com o cheiro de pão fresco.

Após o tempo correto, a mágica acontece: a abertura da panela, quando vemos o pão crescido que deu um salto no forno, duplicando seu tamanho. Sinal de que sua sova e panificação correram bem.

O pão permanece ainda no forno para o final do cozimento, quando adquire aquele tom dourado após diversas reações químico-físicas, entre elas a de Maillard.

Contenha seu impulso de cortar o pão quente e aplicar uma camada generosa de manteiga que se derreteria: esfrie em grade para que o pão termine de liberar o calor interno e o resto de gás carbônico. Tempo total para preparo deste pão: 36 horas, que pode ser ainda mais longo segundo cada receita ou técnica.

Pois bem, meu caro Matheus, foram 22 páginas para argumentar que o processo manual de fabricação de pão, além do uso de imagens fotográficas, podem ser considerados como formas de produção de conhecimento, ensino e aprendizagem.

Se realmente existem aqueles que gourmetizam coisas cotidianas apenas para agregar valor financeiro, para mim e tantos outros o valor está justamente na simplicidade, no gesto manual e nos processos tradicionais, com um compromisso ético e de respeito à minha saúde, aos ingredientes e o meio ambiente.

Quanto às imagens, podemos perguntar novamente: há validade no uso dessas fontes?

É Díaz-Herrera (2020, p. 2047), mencionando Cusicanqui, quem responde: “… a posição epistêmica é crítica, portanto, assume a transformação social como eixo principal.”

Reconhecer o potencial das imagens, em especial a fotográfica, como documento de pesquisa e produção de saber intelectual implica em atualizar tal imagem como fonte crítica de acesso à sociedade.

Bibliografia

A fermentação do pão. Recuperado de https://artigrano.com/a-fermentacao-do-pao/

A química do pão de fermentação natural e as transformações na nossa relação com o preparo desse alimento. Recuperado de http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc43_3/03-QS-40-20http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc43_3/03-QS-40-20.pdf

ANDRADE, Rosane de. (2002). Fotografia e antropologia: olhares fora-dentro. São Paulo: Estação Liberdade; EDUC.

CANELLA-RAWS, Sandra. (2012). Pão: arte e ciência. São Paulo: Editora Senac São Paulo.

DÍAZ-HERRERA, Claudio. Sociología de la imagen en Silvia Rivera Cusicanqui: Conceptualización teórica y metodológica de unadisciplina dialéctica, discursiva y rebelde. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492020000100299&lng=es&nrm=iso

FOUCAULT, Michel. (2008). A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

GEERTZ, Clifford. (1997). O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Vera Mello Joscelyne (Trans.). Petrópolis, Vozes.

GINSBURG, Carlo. (1989). Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras.

______. (2006). O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras.

KOSSOY, Boris. (2000). Realidades e ficções na trama fotográfica. Cotia: Ateliê Editorial.

O pão da Idade Média. Recuperado de https://issuu.com/padeirosspmemoria/docs/82_2

Pães industrializados: nutrição e praticidade com segurança e sustentabilidade. Recuperado de https://ital.agricultura.sp.gov.br/paes-industrializados/

PALEARI, Lucia Maria. Um pão recheado de histórias. Recuperado de http://redesans.com.br/rede/wp-content/uploads/2021/03/LuciaMariaPaleari_UmPãoRecheadoDeHistórias_e_book_2021-0803.pdf

POLLAN, Michael. (2014). Cozinhar: uma história natural de transformação. Rio de Janeiro: Intrínseca.

RIVERA CUSICANQUI, Silvia. (2015). Sociología de la Imagen: miradas ch’ixi desde la historia andina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.

Seis mil anos de pão: qual sua importância para a humanidade? Recuperado de https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/humanidade-civilizacoes-historia-do-pao.phtml