Cadernos PROMUSPP, São Paulo, v.3 n.3, set/dez, 2023

A política social nos dois primeiros mandatos

do governo Lula: apontamentos para o debate

> Reynaldo Zorzi Neto: Professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), campus Anápolis, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutorando em Ciências Sociais pela Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), província de Jujuy, Argentina. Membro do grupo de estudos de educação Panecástica. Link ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8076-2655

Resumo

A análise das mudanças da política econômica durante os dois primeiros governos Lula nos leva a conclusão de que não houve consenso entre as políticas implementadas no primeiro e segundo governo: no primeiro governo, houve o predomínio de políticas de natureza ortodoxas, com os defensores dessa estratégia ocupando os principais cargos no Ministério da Economia, e o governo fazendo uso de uma política econômica marcada pela austeridade e busca do superávit fiscal. Por sua vez, o segundo governo Lula foi marcado pelo predomínio dos economistas de tendência heterodoxa, mais flexíveis diante da ocorrência de déficit fiscal, bem como de alguma inflação, que passa a ser tolerada desde que esteja sob controle. Essas visões diferentes e conflitantes acerca da economia e do papel do Estado na sociedade vão ter desdobramentos na construção das políticas públicas durante o governo Lula: no primeiro momento, as políticas públicas foram diminuídas e ficaram longe das expectativas, sobretudo para aqueles grupos e organizações da sociedade civil, que esperavam um ação mais decidida do governo Lula na área social; já em um segundo momento, com mais recursos e disposição política, o governo conseguiu dirimir as críticas e insatisfações, realizando uma política social mais ampla e abrangente.

Palavras-chave: política econômica, governo Lula, novo desenvolvimentismo, política social, política pública.

Abstract

The analysis of changes in economic policy during the first two Lula governments leads us to the conclusion that there was no consensus between the policies implemented in the first and second governments: in the first government, there was a predominance of orthodox policies, with defenders of this strategy occupying the main positions in the Ministry of Economy, and the government using an economic policy marked by austerity and the search for a fiscal surplus. In turn, the second Lula government was marked by the predominance of economists with a heterodox tendency, more flexible in the face of the occurrence of a fiscal deficit, as well as some inflation, which is now tolerated as long as it is under control. These different and conflicting views about the economy and the role of the State in society will have consequences in the construction of public policies during the Lula government: at first, public policies were reduced and were far from expectations, especially for those groups and organizations in the civil society, who expected more decisive action from the Lula government in the social area; In a second moment, with more resources and political disposition, the government managed to resolve criticism and dissatisfaction, implementing a broader and more comprehensive social policy.

Keywords: economic policy, Lula government, new developmentalism, social policy, public policy.

Resumen

El análisis de los cambios en la política económica durante los dos primeros gobiernos Lula nos lleva a la conclusión de que no hubo consenso entre las políticas implementadas en el primer y segundo gobierno: en el primer gobierno hubo predominio de políticas ortodoxas, con defensores de esta estrategia ocupando los principales cargos en el Ministerio de Economía, y el gobierno utilizando una política económica marcada por la austeridad y la búsqueda de un superávit fiscal. A su vez, el segundo gobierno de Lula estuvo marcado por el predominio de economistas de tendencia heterodoxa, más flexibles ante la ocurrencia de un déficit fiscal, así como de cierta inflación, que ahora es tolerada siempre que esté bajo control. Estas visiones diferentes y encontradas sobre la economía y el papel del Estado en la sociedad tendrán consecuencias en la construcción de políticas públicas durante el gobierno Lula: en un principio, las políticas públicas fueron reducidas y alejadas de las expectativas, especialmente para aquellos grupos y organizaciones en la sociedad civil, que esperaba acciones más decisivas del gobierno Lula en el área social; En un segundo momento, con más recursos y disposición política, el gobierno logró resolver las críticas e insatisfacciones, implementando una política social más amplia e integral.

Palabras clave: política económica, gobierno de Lula, nuevo desarrollismo, política social, política pública.

Résumé

L’analyse des changements de politique économique au cours des deux premiers gouvernements de Lula nous amène à la conclusion qu’il n’y avait pas de consensus entre les politiques mises en œuvre dans le premier et dans le deuxième gouvernement : dans le premier gouvernement, il y avait une prédominance des politiques orthodoxes, avec des défenseurs de cette stratégie occupant les principaux postes au ministère de l’Économie, et le gouvernement utilisant une politique économique marquée par l’austérité et la recherche d’un excédent budgétaire. À son tour, le deuxième gouvernement Lula a été marqué par la prédominance d’économistes à tendance hétérodoxe, plus flexibles face à l’apparition d’un déficit budgétaire, ainsi qu’à une certaine inflation, désormais tolérée tant qu’elle est sous contrôle. Ces visions différentes et contradictoires de l’économie et du rôle de l’État dans la société auront des conséquences dans la construction des politiques publiques sous le gouvernement Lula : au début, les politiques publiques étaient réduites et loin des attentes, en particulier pour les groupes et organisations de la société civile, qui attend du gouvernement Lula une action plus décisive dans le domaine social ; Dans un deuxième temps, avec plus de ressources et de volonté politique, le gouvernement a réussi à dissiper les critiques et le mécontentement, en mettant en œuvre une politique sociale plus large et plus globale.

Mots-clés: politique économique, gouvernement Lula, nouveau développementalisme, politique sociale, politique publique.

1.1. A economia nos dois primeiros governos Lula

A maioria dos analistas convenciona dividir a política econômica dos dois primeiros governos Lula em dois momentos, estabelecendo como divisor de águas a passagem do primeiro para o segundo mandato. Isto porque a reeleição representou também um câmbio em relação à visão das equipes que comandaram a política econômica em cada período, representando, por sua vez, pontos de vista bastante diferentes em relação ao papel de intervenção do Estado na promoção de desenvolvimento, política de juros, a reforma da previdência e a trabalhista, a reforma tributária, investimento social, entre outros temas1. No primeiro momento predominou uma visão considerada mais ortodoxa de política econômica. Isto significou, entre outros aspectos, que o governo eleito praticou uma política diversa daquela defendida na campanha eleitoral2. Alguns autores, a exemplo de Giambiagi (2011, p. 198), acreditam que esta mudança não é o resultado de movimentos bruscos de adequação a realidade mas, no caso do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outras agremiações partidárias de esquerda pelo mundo que vão pouco a pouco se constituindo em opções possíveis de poder, resultado natural de um processo de amadurecimento político, o que exigiria uma adequação de suas vontades e projetos à aquelas condições objetivas para o exercício de poder:

Ao longo dos anos, e à medida que crescia – o PT, bem como seu candidato a presidente da República, Lula, lançado pelo partido desde as eleições de 1989, passaram por um processo de moderação (...). Como é comum em partidos de esquerda que, tendo a perspectiva de poder, se aproximam do centro politico, o PT foi abandonando algumas bandeiras que empunhou historicamente, como por exemplo, a defesa específica da moratória da dívida externa.

As medidas tomadas pelo governo não deixam dúvidas sobre o sentido da política econômica nos primeiros anos de governo. Considerando inicialmente as medidas de caráter estritamente fiscal e econômica, o governo vai anunciar, sem consultar os organismos internacionais e radicalizando as expectativas destes, o aumento da meta de superávit fiscal. Ainda em 2003, o governo deixava claro sua intenção de superar a meta, que era de 3,75% do PIB, para 4,25%. Isto significou que, para poder cumprir com as novas metas estabelecidas, teve que reduzir as despesas previstas no orçamento da União, o que aconteceu na ordem de 22,75% do total do orçamento ou, em valores nominais, de mais de 14 bilhões de reais. O governo se aproveita aqui do alto grau de capital político acumulado de que tinha à disposição, tanto entre os parlamentares como entre a população e acaba por tomar medidas impopulares, sobretudo se considerarmos que as áreas sociais - sempre referenciadas na campanha como prioritários pelo governo Lula - foram impactados em cortes de 12,44% do total de gastos, ou 5 bilhões de reais3.

Além de buscar o superávit fiscal, o governo Lula vai também reafirmar o compromisso, assumido pelo governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, de gerar déficits primários, procurando garantir um gradual declínio da relação entre e dívida e o Produto Interno Bruto (PIB). Manteve uma tendência também de aumento da taxa de juros (SELIC). Isto aconteceu logo no primeiro mês de governo, quando o Banco Central aumentou a taxa em 0.5% e, no mês seguinte, em mais 1,0%. O governo queria indicar ao mercado que não mediria esforços para manter a política neoliberal de juros altos, que continuaram a se situar, vergonhosamente (como de resto se situam até hoje) entre os mais altos do mundo. Esta política de juros acaba beneficiando o capital especulativo e rentista, penalizando a produção e o emprego. Outra medida ainda na área econômica que merece menção e que representa mais uma capitulação em relação as promessas de campanha (e porque não dizer de trajetória política pessoal e do partido do presidente Lula) foi a nova prorrogação, em nome da necessidade de se manter a arrecadação tributária, do imposto criado em 1995, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), além da não correção da tabela do Imposto de Renda. Além destas medidas de caráter econômico, o governo Lula se preparou para encaminhar ao Congresso propostas de cunho político, ainda que com fortes impactos na área econômica. Sabia o governo que o primeiro ano era sem dúvida o momento mais propício para aprovar este conjunto de iniciativas, porque além do forte apoio da sociedade, tinha conseguido construir uma base de apoio suficientemente forte para aprovar as medidas no Congresso Nacional4. O governo Lula, agora receptivo aos cânones liberais, sentia que era a oportunidade de realizar as reformas que não foram realizadas (ou foram realizadas parcialmente) pelo governo anterior. Pôs na pauta do dia a execução das reformas tributária, da reforma da previdência e da reforma trabalhista. Sem deixar de apontar que esta reforma significava perdas para os trabalhadores, salienta (Filgueiras & Pinto, 2003) que a mais importante delas para o governo era justamente a trabalhista. O governo por sua vez procurou se justificar, fazendo uso do clássico discurso usado pelos neoliberais, que referenciava a necessidade de se fazer a reforma trabalhista como um instrumento para baixar as taxas de juros, diminuir a informalidade do mercado de trabalho e o desemprego, assim como indiretamente equilibrar as contas públicas para garantir a ampliação das políticas sociais.

Se a análise da política econômica do primeiro governo Lula aponta para o fato de que houve uma continuidade e aprofundamento da política do governo anterior, não podemos deixar de destacar que, em um dado momento, se observa uma mudança de rumos desta gestão macroeconômica. Assim, neste segundo momento, quando há uma constatação geral do sucesso das políticas econômicas, (decorrência para os críticos heterodoxos não exatamente da política econômica, mas, sobretudo, pelas condições externas dos preços das commodities favoráveis)5, o governo muda o rumo da ação econômica, buscando implementar políticas mais heterodoxas em matéria de economia. Alguns autores, a exemplo de Guimarães (2004, p. 36, 37), saúdam esta mudança paradigmática, apontando para o fato de que ela precisou ser construída a partir de muito debate e estabelecimento de consensos mínimos no interior da sociedade. Foi somente neste segundo momento que se pode abandonar a ortodoxia econômica até então praticada no governo6.

A noção de transição contém a ideia de ruptura, mas a transcende. Trata-se não apenas de romper com o paradigma neoliberal, mas de organizar a transição para um outro, alternativo em seus fundamentos. Na medida em que ela põe o acento no segundo termo do par destruição/criação, está em consonância com a própria noção de governabilidade. Trata-se evidentemente de evitar uma situação de caos sistêmico, no qual as antigas regras já não funcionam, mas as novas não adquiriram ainda eficácia e legitimidade.

A mudança na orientação da economia pode ser percebida pelas medidas tomadas pelo governo Lula, na passagem do primeiro para o segundo mandato. Observou-se, como foi destacado por Giambiagi (2011), uma tendência a um relaxamento em se alcançar superávits primários, bem como houve um aumento nos gastos do governo, que este autor relaciona sobretudo aos altos gastos com o funcionalismo público. A iniciativa em se retomar o controle da economia por parte do Estado também fica patente em alguns momentos, quando se observa a existência de um confronto aberto entre o Ministério da Fazenda, agora sob uma nova orientação7, e o Banco Central, que embora autônomo, passou a sofrer pressões, sobretudo no tocante a definição da política monetária. Além desses elementos, outro fator que indica a mudança de postura do governo é que vai se perceber o incremento da presença do Estado no fomento do crescimento econômico, com o aumento substancial da importância do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como financiador ativo do desenvolvimento. Estes acontecimentos, somado a constatação de que se observa neste período um abandono do discurso de que o governo Lula se caracterizava como um “continuador” da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, pode ser entendido como sinais ao mercado e a sociedade. Iria haver na nova gestão, agora pautada pelo ideário heterodoxo, o exercício de um papel do Estado mais ativo na promoção do desenvolvimento econômico do país. Para Castro (2005), Giambiagi (2011), Acioly (2011) et. al., o fortalecimento do Brasil no segundo mandato do governo Lula é consequência direta de um conjunto de acontecimentos que impactaram o país e que o ajudaram a projetá-lo positivamente, tanto interna, como externamente. O primeiro fenômeno, já citado aqui, é referente a crescente importância da economia chinesa no mundo, que vai se consolidar sobretudo a partir de 2009 no Brasil8, quando passamos a ter nessa nação nosso principal parceiro econômico. A economia chinesa, grande demandante de produtos da nossa pauta de exportações, provocou a um substancial crescimento da produção e exportação dos produtos agropecuários, a exemplo da soja, produto que foi alçado à condição de um dos símbolos deste processo. Isto, somado a expansão das exportações de produtos que exigiam algum tipo de processamento como o papel e carne, setores em que o Brasil passou a liderar mundialmente, vai contribuir para fortalecimento da economia do país.

(...) as exportações brasileiras para a China saíram de pouco mais de US$ 1 bilhão em 2000 para 30 US$ bilhões em 2010, sendo que, diferentemente das exportações do Brasil para o resto do mundo, esse crescimento não foi afetado pela crise de 2008. Ou seja, além da rápida expansão das exportações brasileiras para a China, esse país contribuiu para minimizar as perdas comerciais derivadas da significativa queda dos fluxos de comércio em nível global. Em termos de participação, a ascensão da China como parceiro comercial tem surpreendido. Giambiagi (2011, p. 21)

No final de 2006, o Brasil passa por outro “golpe de sorte” importante, que contribuiu para a explicação dos anos de euforia que marcaram o segundo mandato do governo Lula: a Petrobrás anuncia a descoberta de imensas jazidas de petróleo no litoral brasileiro, com potencial capaz de garantir nossa independência energética e impulsionar programas de desenvolvimento econômico, bem como investimentos nas áreas sociais, com o objetivo de promover a superação da crônica e histórica desigualdade social no Brasil. Este acontecimento, somado ao fato de que o mundo passava por um momento de elevação dos preços do petróleo ao longo da década, (que chegou ao pico de 140 dólares antes da crise mundial de 2008), contribuiu para o clima de otimismo exacerbado no país. Martines & Colacios (2016, p. 155)9, expressam esse momento, lembrando que o Pré-sal foi comemorado

(...) por políticos, pela mídia, e parte da sociedade nacional como o combustível necessário para a abertura de uma nova realidade política e internacional do Brasil. Essas novas reservas serviam como impulso para o desenvolvimento econômico e social característico do governo Lula e de Dilma Rousseff. Neste modelo os campos do Pré-sal serviram de símbolo da era de crescimento econômico que o Brasil conheceria nos próximos anos. (...) Pela superação dos limites impostos pela grande dependência de petróleo importado, o Pré-sal teria a finalidade de sustentar o crescimento econômico do país. A nova realidade nacional de possível exportador de petróleo configurava uma situação em que os investimentos afluiriam de maneira ininterrupta. Esse afluxo de capitais permitiria altas taxas de desenvolvimento. O mantra do crescimento econômico como sinônimo de modernização nacional tomava conta dos discursos políticos do Governo Federal.

Além de todos os fatores apontados, é preciso destacar também que o Brasil se apresentava muito bem diante daquilo que podemos chamar de “vitrine do mundo”, e que este fato contribuiu de alguma maneira para economia brasileira no período. Ainda em 2007, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu que o país sediaria a copa do mundo de futebol, a ser realizada em 2014 e; em 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) ter optado pelo Rio de Janeiro para sediar as olímpiadas de 2016, acontecimentos que colocaram o país em destaque no cenário mundial e encheram a nação de otimismo em relação ao futuro. Mais que isso, gerou a expectativa de investimentos importantes em obras de infra-estrutura de aeroportos, telecomunicações, transportes e outros setores, com impactos diretos sobre a geração de empregos e dinamização da economia. Considerando, portanto, que as medidas tomadas no primeiro mandato do governo Lula foram satisfatórias em organizar as questões urgentes da economia brasileira, e que o segundo mandato consolidou o processo de crescimento do país, vamos observar também uma mudança no padrão de intervenção do Estado, buscando financiar as políticas sociais, os programas de distribuição de renda e redução da pobreza a partir de então de forma mais ampla e consistente. Como podemos observar, portanto, as medidas tomadas no primeiro mandato do governo Lula apresentaram resultados satisfatórios no sentido de organizar as questões urgentes da economia brasileira. No segundo mandato houve uma consolidação processo de crescimento do país, o que deu ao governo Lula uma folga para lidar com a questão social e a elaboração de políticas públicas e intervenção do Estado. O governo agora, buscou financiar as políticas sociais, os programas de distribuição de renda e redução da pobreza de forma mais ampla e consistente.

1.2. As políticas públicas no primeiro e segundo mandato do presidente Lula

Nunca houve, pelo menos entre aqueles que sucederam o regime militar, um governo que tenha provocado tanta controvérsia e debate sobre o sentido e os resultados que foram alcançados por suas políticas sociais como o governo Lula. Alguns autores, mais críticos, como Arretche (2018), Marques & Mendes (2012), Kerstenetzky (2013) et al., apontam que se avançou pouco no combate a desigualdade, havendo assim o desperdício de uma oportunidade histórica por parte de um governo progressista em se implementar projetos mais ousados de transferência de renda e melhoria dos serviços sociais. Por seu turno, Martins (2007), adota o termo “terceira via” para a gestão das políticas sociais do governo Lula, em oposição a neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. Para este autor, embora tenha havido uma tentativa de substituir e melhorar as políticas sociais do período anterior, ela se deu num contexto adverso, caracterizado pelo predomínio de uma visão ortodoxa sobre a liberação de recursos e construção de políticas públicas para os mais carentes. Assim, a política social do governo Lula funcionou, por alguns anos, sempre condicionada a expansão dos imperativos econômicos mais estritos, quais sejam, a realização de excedentes, preservação de contratos e mecanismos de mercado, sobretudo aqueles acordos firmados com o setor financeiro. Em direção contrária, Pochmann (2014), Neri & Herculano (2012), Oliva (2010), et. al., acreditam que em razão de políticas públicas de transferência de renda e valorização do salário, entre outros elementos, houve uma diminuição na relação estrutural da desigualdade no Brasil. Isto pode ser atestado, segundo esses autores, por um conjunto de indicadores, como elevação real do valor do salário mínimo, criação e fortalecimento de programas sociais ou ainda, outdoor dos anos de Lula no poder, a elevação para a chamada “classe C” de mais de 20 milhões de brasileiros. Existem muitas formas de encararmos a questão, e estas divergências, que no limite assume contornos dramáticos, dada a diferença entre as análises e resultados, são decorrência das inclinações ideológicas de cada autor, bem como pela adoção de métricas e conceitos de análise distintos. Sobre a diversidade de possiblidades de interpretação da realidade, nos esclarece Arretche (2018, p. 2, 3)

A desigualdade de renda é estável se incluímos a renda proveniente de ativos financeiros e da propriedade no conceito de renda total e se empregamos os registros tributários como fonte de informação. A desigualdade de renda caiu se observarmos apenas dados dos surveys domiciliares. A depender dessas escolhas, nossas inferências podem apontar em direções opostas. Se conceito e método são determinantes para nossa resposta, é necessário definir preliminarmente “desigualdade do quê”. (...) uma multiplicidade de fatores afeta a trajetória da desigualdade econômica. A relação entre qualquer regime político, seja ele autoritário ou democrático, e a desigualdade é mediada por políticas, quais sejam: ações governamentais que afetam a distribuição de renda ou do acesso à serviços. Entretanto, essa trajetória não é explicada exclusivamente por políticas. Diferentemente, seus efeitos são resultado da combinação em dado momento, no tempo, das políticas com outros fatores exógenos, tais como mudanças demográficas, comportamentos sociais e forças de mercado.

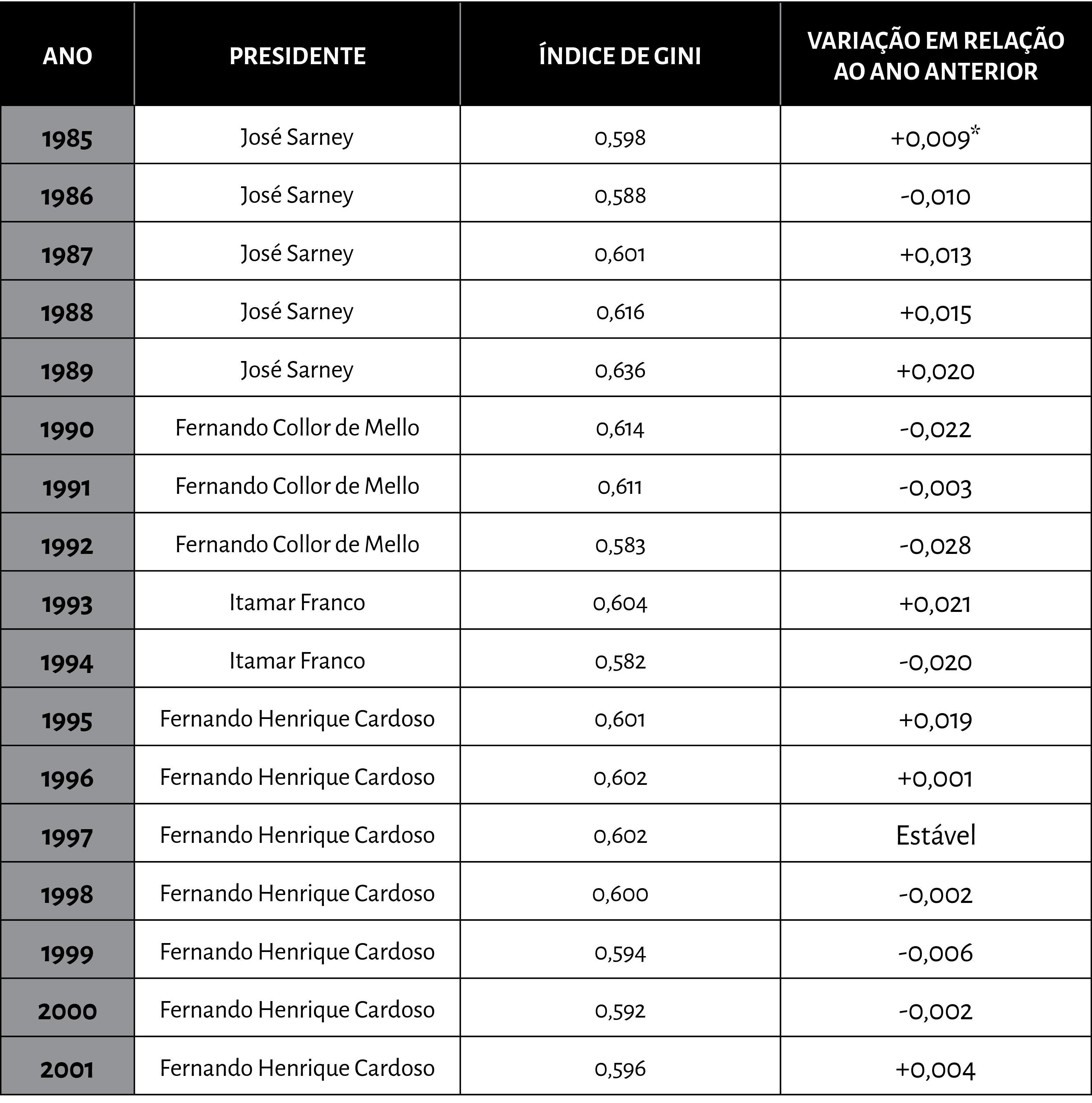

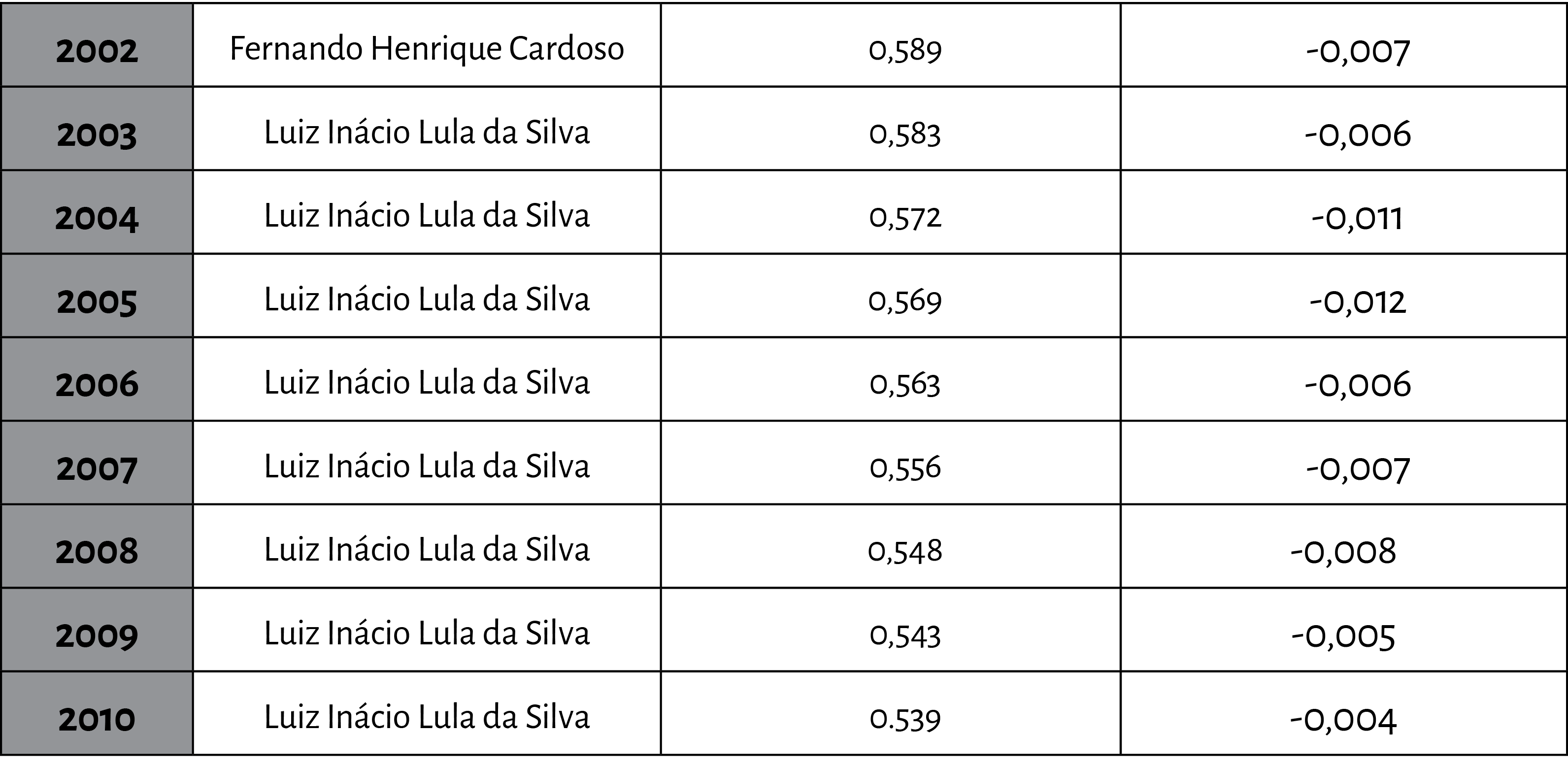

Ainda que os indicadores de desigualdade social sejam impactados por uma série de elementos10, a análise do papel desempenhado pela ação (ou mesmo a inação) do Estado é sempre fundamental para se explicar as variações dos resultados em um determinado recorte de tempo. Pensado de maneira ampla, o objetivo das políticas sociais pode ser percebido como a busca da redução das desigualdades, a proteção social aos desassistidos, a promoção da justiça social, a geração de acesso de qualidade a serviços públicos como educação e saúde. Desta forma, e considerando a enorme pobreza e o desequilíbrio econômico presentes no Brasil, assim como a existência de serviços públicos de saúde e educação precários, podemos afirmar que, desde um ponto de vista histórico, as políticas sociais no Brasil nunca desempenharam de fato um papel de protagonismo. Quando afirmamos isto, e respeitando o fato de que não existe consenso sobre o tema das políticas sociais implementadas nos anos Lula, tomamos como referência as reflexões de Gonçalves (2011) que acredita que a redução da desigualdade social no Brasil durante o governo Lula (assim como em um conjunto de países da América Latina) esteve condicionado fundamentalmente a três fatores, que ele vai chamar de “imperativos”: O primeiro deles é o da governabilidade. As políticas implementadas durante o governo Lula privilegiaram a manutenção da estabilidade política e a legitimidade do Estado. Isto significou o rompimento de uma tendência verificada nas últimas duas décadas do século XX, marcado por crises institucionais e instabilidade; Segundo, os grupos dirigentes, para se perpetuarem no poder, enxergaram nas políticas distributivas um caráter funcional, ou seja, muitos programas sociais que foram criados durante o governo Lula (como de resto em outros governos depois da redemocratização do país) são usadas para assegurar o apoio eleitoral junto aos beneficiados por estas políticas. Ainda que não possamos generalizar esta prática, na medida em que o presidente e muitos dos indivíduos que fizeram parte do governo Lula tinham uma trajetória de lutas contra a desigualdade e injustiça no Brasil e eram oriundos dos mais diversos movimentos da sociedade civil organizada, não podemos, por outro lado, desconsiderar o cálculo político-eleitoral de muitas ações governamentais, com resultados expressivos não só nas pequenas e médias cidades, como também nas periferias das grandes cidades brasileiras. É isso que explica, de uma maneira geral, uma tendência a diminuição da desigualdade com a democratização do país: a alta participação nos processos eleitorais dos mais pobres, interessados na expansão dos direitos sociais, passou a ser considerado nos cálculos políticos, tanto de governos conservadores quanto de esquerda. Este item pode ser observado na tabela 2 (Evolução do índice de Gini – Governos após a democratização do país (1985 - 2010)); e finalmente, o imperativo de que o maior investimento nas políticas públicas no Brasil só foi efetivamente possível em razão do crescimento econômico verificado no segundo mandato presidencial do presidente Lula, resultado das condições externas favoráveis que possibilitaram ao país um afrouxamento quanto as preocupações com os gastos públicos na área social. Este fato não se alterou nem quando os efeitos da crise internacional de 2008/09 se abateram no Brasil, em razão da proximidade do processo eleitoral, que exigiu por parte do governo a manutenção das políticas e dos investimentos na área social.

Tabela 5

Evolução do índice de Gini – Governos após a democratização do país (1985 - 2010)11

Fonte: elaboração própria a partir de dados retirados do site: www.br.undp.org

* Esse dado se refere a comparação com o último ano do governo anterior, do presidente João Figueiredo (1979 – 1984), que registrou um índice de Gini de 0,589.

A exposição destes três motivos explica em boa medida o porquê da política social no primeiro mandato do presidente Lula ter sofrido tantas críticas. A defesa de uma gestão da economia centrada no equilíbrio fiscal, com a manutenção de juros altos, somado a necessidade de honrar os compromissos assumidos pelo país, impossibilitaram a construção de uma política social mais arrojada. Esta política social pode, portanto, ser caracterizada pelo caráter compensatório das distorções (como propõem os neoliberais), e baseada na redução dos investimentos nas áreas sociais (como destacado anteriormente). Da mesma forma, promoveu a manutenção (apenas dando uma nova roupagem) aos programas do governo anterior.

Em que pese a forte associação simbólica entre o presidente Lula e seu partido, de um lado, e a reforma social, de outro, o novo governo não mostrou ter uma concepção clara e realista de proteção social, capaz de guiar a sua ação pública. A julgar pelo que foi realizado até agora, a política de Lula segue as das administrações anteriores, especialmente as de Cardoso. Ao mesmo tempo, a ênfase da atividade governamental parece ter se deslocado das políticas universalizantes e habilitadoras, como educação e saúde, para os programas assistenciais destinados aos mais pobres, como o Bolsa-Família. Nesse sentido, a atual política social em parte se distingue e se afasta do curso seguido desde meados dos anos 1980, aproximando-se das concepções mais limitadas de proteção social (Tavares, 2004, p. 16).

Não é exagero afirmar que os primeiros anos do governo Lula foram pautados, portanto, pela continuidade das políticas de Estado mínimo. Quando se pensa numa rede de proteção aos pobres voltada somente a aqueles grupos mais duramente pauperizados da sociedade, desprezando-se contingentes importantes de pobres que não poderão contar com as políticas públicas para diminuir alguns dos efeitos perversos da contenção de gastos e investimentos nas áreas sociais, estamos falando em políticas sociais em um contexto neoliberal. A ideia desse Estado voltado apenas para socorrer a chamada pobreza extrema (que, segundo o Banco Mundial, seriam aquelas pessoas que sobrevivem com menos de 2 dólares por dia), se dá, usando a definição de Soares (2001) a partir da constituição de programas que visam atenuar os efeitos da fome e calamidade que se abatem nestas populações, não indo muito além disso.

O mais importante programa do primeiro mandato do presidente Lula é sem dúvida o “Programa Fome Zero”. O combate a fome passou a figurar no centro da estratégia de ação social do governo e para isso foi até criado um ministério especifico para tratar do tema, o MESA (Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate a Fome). Segundo Fagnani (2018, p. 8), o programa tinha como objetivos centralizar

(...) uma diversidade de ações desenvolvidas por diversos ministérios setoriais. Observe-se que, além da transferência direta de renda (Cartão Alimentação), atuaria nas seguintes: reforma agrária, fortalecimento da agricultura alimentar, programas de desenvolvimento territorial, programas de geração de emprego e renda, desoneração tributária dos alimentos básicos, distribuição de alimentos, merenda escolar, programa de alimentação do trabalhador; produção para o consumo próprio, bancos de alimentos, restaurantes populares, cozinhas populares, cozinhas comunitárias, construção de cisternas para armazenamento da água.

Apesar de ter sido extinto com a criação do Programa Bolsa Família, sua relevância se deu por dois motivos. O primeiro, como destaca Castro (2005, p. 2), é que apesar do governo Lula ter colocado o combate a fome e a pobreza no Brasil no centro da agenda governamental, considera a existência de um antagonismo básico na proposta, caracterizada pelo fato de que se pretendia promover “programas sociais em um contexto de redução de investimento da área social.” 12 Apesar deste fato, Tomazini & Leite (2015, p. 13) buscam afirmar a importância institucional desta iniciativa, quando consideram que o Fome Zero significou a mais importante

(...) resposta política na área social do novo governo, formada por iniciativas políticas e institucionais que mobilizaram um conjunto de ministérios, demandando capacidade de articulação intersetorial do governo recém empossado. Do ponto de vista das ideias e dos grupos políticos que as defendiam, representou a ascensão em um locus institucional com status de ministério, de um paradigma da ação pública favorável às políticas de segurança alimentar.

O segundo ponto que denota a importância do Fome Zero diz respeito ao ineditismo do programa, de se construir um modelo de políticas onde “o social e o econômico dialogam entre si e, além disso, se complementam” (Passos & Guedes, 2013, p. 26). Essa nova maneira de pensar e executar as políticas públicas no Brasil, em que pese as limitações iniciais de recursos, gerou ótimos resultados, tanto para a economia, que vai colher os frutos de um desenvolvimento sustentado, quanto para a área social, que se aproveitou de um crescimento redistributivo, sobretudo a partir de 2006. Fagnani (2011, p. 3), por sua vez, o critica, destacando que o principal programa do início do governo não foge dos padrões da ortodoxia econômica do governo recém instalado, não constituindo, portanto, nenhuma novidade:

As tensões e paradigmas, presentes desde 1990, mantiveram-se acirradas. Nos primeiros anos do governo Lula, o principal tema que dominou o debate acerca dos rumos da estratégia social continuava a ser a disputa entre “focalização” e “universalização”. O fato novo foi o pronto acolhimento de pontos da agenda liberalizante no campo social por segmentos do núcleo dirigente do governo, com destaque para o Ministério da Fazenda, que defendia claramente a opção pelo Estado Mínimo. Em consonância com esse posicionamento, a ortodoxia econômica e forças importantes do núcleo do governo também tentavam viabilizar novas reformas do Estado, de caráter liberalizante. Na mesma perspectiva, destaca-se a tentativa de implantar um programa de ajuste macroeconômico de longo prazo, que também representava ameaça às políticas universais.

Esse quadro tencionado refletia-se na indefinição da estratégia social de Lula, inicialmente ancorada no “Programa Fome Zero”, logo substituído pelo Programa Bolsa Família. Outras evidências foram o esvaziamento da proposta original de reforma agrária e as novas pressões para a reforma da Previdência e da Assistência Social.

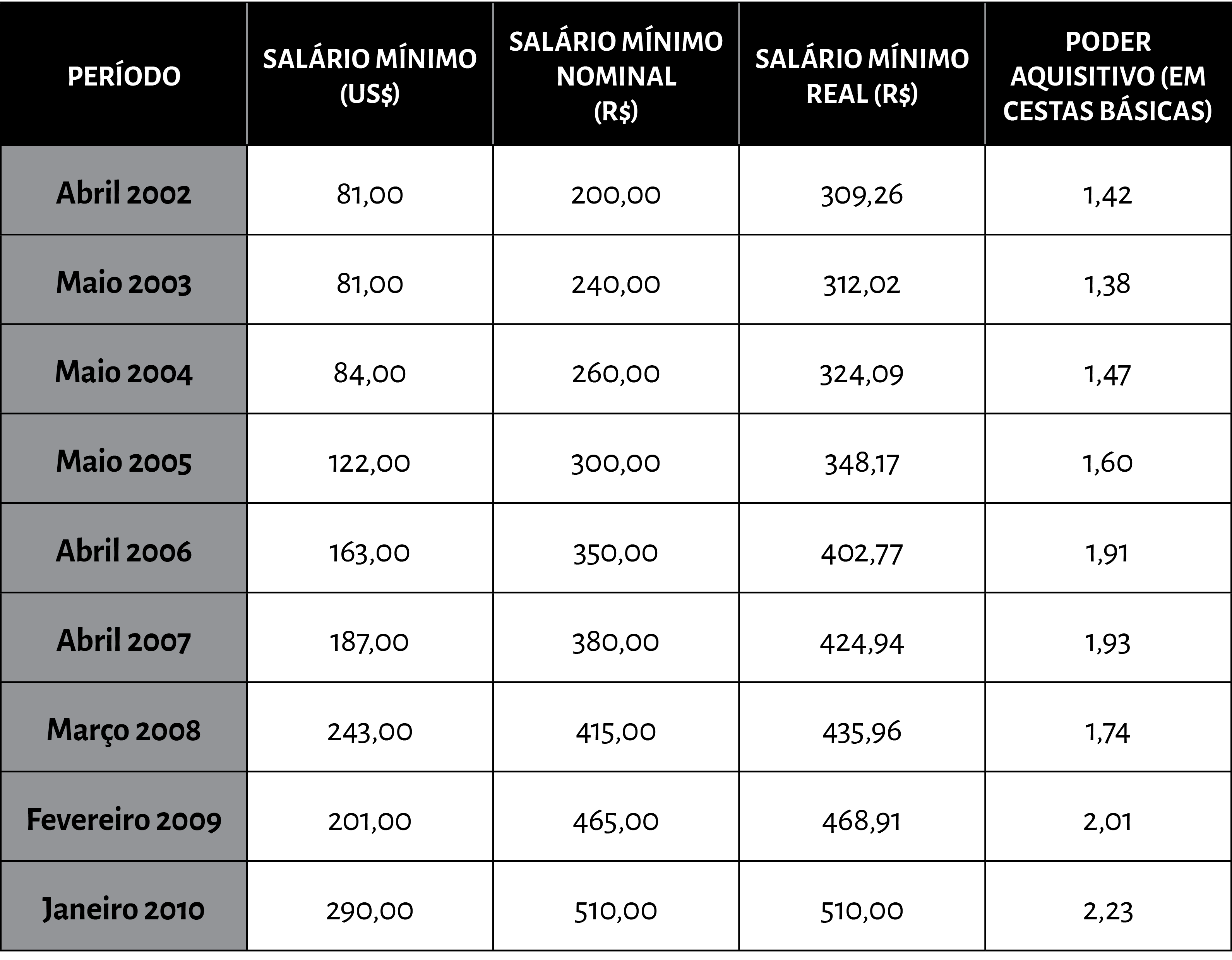

Ainda que estes não tenham sido os únicos fatores, dois eventos contribuíram decisivamente para a guinada na política social no governo Lula: o esgotamento da política econômica ortodoxa e a emergência de movimentos, dentro e fora do governo, contrários a estas orientações. O próprio êxito em se aplicar uma política de restrição orçamentária e controle dos juros, que levou a resultados positivos da economia como um todo, não dirimiram a oposição daquelas forças sociais que, nos ministérios da área social e nas organizações da sociedade civil, sempre enxergaram na manutenção desta política um entrave para a construção de políticas públicas mais abrangentes e mais consistentes13. Para os movimentos sociais, era chegada a hora de se voltar as ditas “bases históricas do petismo”, ampliando-se os esforços e os investimentos na melhoria das áreas e programas sociais. Controlada a economia, o foco agora deveria estar voltado para a consolidação de um crescimento sustentável, baseado na produção, geração de emprego e investimento em infraestrutura. Fagnani (2011) também destaca o fato de que a partir deste momento passou a haver mais destaque na agenda governamental para construção de uma articulação convergente entre objetivos macroeconômicos e sociais, abrindo caminho para se ampliar o investimento social. Um dos aspectos que denotam essa mudança é a valorização do poder de compra do salário mínimo (como demonstra a tabela 3), percebido este fenômeno em todos os seus reflexos possíveis para o aquecimento da economia, aumento da arrecadação do governo, aumento dos investimentos sociais, entre outros14.

Tabela 6

Crescimento do poder de compra do salário mínimo (abril 2002– jan. 2010)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados retirados do site http://www.ibge.gov.br

É preciso destacar, entretanto, que embora as tensões e disputas no interior do governo e da sociedade permanecessem abertas, foi inegável o resultado satisfatório desta mudança de rumo. Mesmo com a crise mundial que ocorreu nos anos 2008/09, que poderia ter fortalecido no Brasil o discurso de restrição de investimentos estatais no país15, a tendência não foi invertida.

O crescimento econômico voltou a ter destaque na agenda do governo a partir do final de 2006. A despeito da postura conservadora do Banco Central e da ausência de coordenação da política macroeconômica (fiscal, monetária e cambial), houve uma inflexão positiva na postura do Ministério da Fazenda, da Casa Civil e dos bancos públicos.

No campo político e ideológico, emergiu um cenário favorável para ampliação do papel do Estado na economia e na regulação dos mercados. O colapso financeiro internacional interrompeu um longo ciclo de hegemonia do neoliberalismo em escala global. Muitos dogmas do “pensamento único” passaram a ser questionados. Instituições como BIRD e FMI reconheceram o fracasso das políticas inspiradas pelo Consenso de Washington. Este cenário abriu uma nova brecha para a ampliação do papel do Estado na consolidação do sistema de proteção social consagrado pela Constituição de 1988. Antes mesmo da crise internacional, a postura desenvolvimentista do governo brasileiro havia sido reforçada. Prova disso foi o lançamento, em 2007, do Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC), visando a impulsionar investimentos públicos e privados na área da infraestrutura econômica e social. Com a crise internacional, novas medidas anticíclicas foram adotadas com sucesso. (Fagnani, 2011, p. 15, 16)

Como destaca Oliva (2010), uma das estratégias usadas para se evitar que o país entrasse em um novo ciclo recessivo com a crise econômica, foi investir no social. Assim, segundo este autor, se conseguiu uma façanha no Brasil: mesmo em um tempo de incerteza, em que o recomendável para o Estado seria reduzir os gastos e investimentos sociais, ao manter uma atitude anticíclica diante da crise, acabou impactando positivamente o conjunto da atividade econômica. Outro autores ainda, como Cunha & Ferrari (2009), saúdam a chegada no Brasil do paradigma “novo desenvolvimentista” que se estabeleceria em oposição ao “velho desenvolvimentismo” da segunda metade do século XX. Tomando como referência teórica o cientista social e economista Bresser Pereira, estes autores acreditam que este novo paradigma adotado pelo segundo governo Lula é resultado direto do questionamento das políticas que geraram o fracasso das políticas neoliberais implementadas na década de 1990 nos países da região:

As políticas ortodoxas convencionais vêm sendo questionadas, em certa medida, até mesmo pelas instituições multilaterais que as promoveram. Há nessa autocrítica a percepção de que as políticas pró-mercado não geraram os resultados esperados. Mais do que isso, em sua dimensão financeira, as políticas liberalizantes não só provocaram forte instabilidade como, também, foram incapazes de garantir trajetórias robustas de crescimento. Nestes marcos, cientistas sociais identificados com a tradição do pensamento heterodoxo vêm buscando recolocar a importância da reflexão em torno de estratégias de desenvolvimento que tenham no fortalecimento da nação um vetor estruturante. (...) o novo contexto histórico social deste início do século XXI faria com que o “novo desenvolvimentismo” se diferisse do “velho desenvolvimentismo” em pelo menos quatro dimensões. O caráter central do Estado na formação da poupança agregada do velho modelo deveria ser substituído por uma posição subsidiária, o que implicaria um peso mais relevante para as fontes privadas de financiamento (...) menor tolerância com as políticas fiscais mais frouxas, dada a própria fragilização financeira dos Estados Nacionais nos anos que se seguiram à crise da dívida externa, marco da ruptura do desenvolvimentismo tradicional. Da mesma forma, não haveria espaço para a aceitação dos níveis elevados de inflação verificados até meados dos anos 1990 no continente. Por fim, o protecionismo e o “pessimismo exportador” deveriam ser substituídos por estratégias de inserção internacional capazes de combinar um forte drive exportador com políticas industriais, tecnológicas e de comércio internacional pragmáticas, de modo a promover uma melhoria progressiva nas estruturas locais de produção e exportação. (Cunha & Ferrari, 2009)

Conclusões

A divisão do governo Lula em dois momentos distintos nos ajuda a compreender as mudanças pelas quais passou a implementação das políticas públicas durante a maior parte da primeira década de século XX. Na primeira parte, que coincidiu com quase todo o primeiro governo Lula (2003 – 2007), a realização de uma política de austeridade fiscal trouxe reflexos na construção de políticas públicas limitadas, em que os principais problemas e desigualdades foram deixados de lado ou, na melhor das hipóteses, abordados de maneira tímida e limitada. Esse fato, todavia, não impediu o presidente Lula de alcançar um segundo mandato, momento no qual observamos um crescimento econômico mais acentuado e a geração de superávits fiscais. Neste segundo mandato, o governo Lula é pautado pela construção de políticas públicas mais fortes, e o desenvolvimento de programas sociais mais consistentes e abrangentes, muitos dos quais sobreviveram inclusive durante os governos posteriores, da petista Dilma Rousseff e mesmo nos governos conservadores de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

1 Autores que discutem o governo Lula, a exemplo de (WERNECK, 2010), (SAFATLE, 2016) e outros, tendem a falar em uma condição pré e outra pós-2006, para delimitar a política econômica do governo Lula. Neste sentido, o divisor de águas seria marcado pela substituição de Palocci no Ministério da Fazenda por Guido Mantega, como referência para a mudança das ações de política econômica no governo.

2 Para (SINGER, 2010), este confronto entre ideias bastante dissonantes à respeito da política econômica é consequência dos debates existentes no interior do partido governista. No artigo “As duas almas do Partido dos Trabalhadores”, reflete sobre um PT alinhado a luta pela construção do socialismo e as bandeiras históricas de sua fundação em 1980; e um PT de viés pragmático, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Tentando conciliar o inconciliável, acreditava ele que embora houvesse nesse primeiro momento o predomínio da ala pragmática no governo, (sendo a política econômica adotada no período a maior prova deste fato), havia uma convivência mais ou menos pacífica entre os dois grupos, como se fosse possível, nas suas palavras, um grupo “desconhecer a existência do outro” no interior do governo.

3 “As liberações para a área social até o final de agosto do primeiro ano do governo Lula totalizaram 56,6% do orçamento, enquanto deveriam ser executados 66,6%. Neste período, pouco mais de 1% do valor autorizado no Orçamento da União foi aplicado em saneamento, habitação e organização agrária. O corte, que ajustou o Orçamento à meta de superávit primário de 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB), acertada com o Fundo Monetário Internacional (FMI), levou 72% dos investimentos programados para o ano. Na área social, também perderam parte de seus recursos os ministérios de desenvolvimento agrário e do trabalho” (Castro, 2005, p. 7, 8)

4 Em função da dinâmica eleitoral de 2002, o PT inicialmente teve alguma dificuldade em avançar na construção de uma coalização que pudesse lhe dar sustentação política no Congresso Nacional. Assim, conseguiu construir, além do apoio de partidos de esquerda tradicionais (e com pouca representação política), como o PC do B (Partido Comunista do Brasil), apenas o inexpressivo PL (Partido Liberal) e o ainda menor PMN, além de outros partidos menores no campo da direita no espectro político. Após as eleições obteve, entretanto, o apoio do grande PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) que embora tivesse apoiado o candidato José Serra nas eleições, acabou aderindo plenamente ao governo.

5 Outro fato destacado por economistas como importante para a recuperação econômica do Brasil em 2003, foi a alta taxa de liquidez internacional, que se deu em razão das baixas taxas de juros praticadas naquele momento pelos Estados Unidos, por volta de 1% ao ano. Isso contribuiu para entrada de investimentos e para baixa do valor do dólar.

6 Contrapondo-se a esta visão de que o primeiro governo Lula, desde o ponto de vista econômico, nada mais representou do que uma continuidade do governo anterior, alguns autores a exemplo de Tapia (2007), vão afirmar que, em oposição ao neoliberalismo, a “esquerda moderada” representada pelo Partido dos Trabalhadores buscou um modelo baseado na “regulação com concertação social”. Esta ideia está relacionada a construção de um pacto social, feito a partir do amplo processo de negociação política entre os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. Aqui se procura, sob controle e mediação do Estado, um grande entendimento nacional capaz de implementar medidas pactuadas e que sejam aceitas pelos setores da sociedade na busca pelo desenvolvimento econômico e social. O grande exemplo histórico de concertação se deu no Chile pós-ditadura Pinochet, promovida pela coalização “Concertación por la democracia”, que incluía o Partido Socialista Chileno e a Democracia Cristã.

7 Antônio Palocci exerceu o cargo de Ministro da Fazenda de 1º de janeiro de 2003 a 27 de março de 2006 quando, em meio a denúncias de corrupção e favorecimento, foi substituído por Guido Mantega.

8 Houve, durante o governo Lula, um enorme crescimento da participação chinesa nas relações econômicas brasileiras. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDIC), as exportações brasileiras para os Estados Unidos em 2002 eram responsáveis por 25% das exportações do total, enquanto que para a China eram apenas 4,2%. Já em 2010, as exportações americanas passaram a representar apenas 10% do total, enquanto as exportações brasileiras para a China já representavam 15,2% do total.

9 Os dois autores citados (2016, p. 146) também destacam um aspecto bastante negativo resultante da descoberta: “O Pré-sal também alterou o caminho brasileiro rumo à sustentabilidade ambiental, principalmente no que diz respeito à sua matriz energética. O panorama de abundância petrolífera, os planos de energia renovável ficaram em segunda escala. Estão presentes em projetos governamentais, mas sem o interesse apresentado antes de 2007. A liderança brasileira nas questões ambientais também ficou seriamente ameaçada. Até então o país era detentor de uma política nacional para as mudanças climáticas considerada ousada por outros países, os campos petrolíferos recém-descobertos colocaram em xeque a consecução dessa política. O meio ambiente continua a sofrer com o comprometimento causado pelo petróleo e a extensão dos danos a sociedade é inevitável.”

10 Arretche (2018, p. 3) vai além na descrição do conjunto de elementos que impactam a desigualdade: “A mudança no comportamento reprodutivo das mulheres mais pobres, com consequente queda nas taxas de fertilidade estancou a fonte demográfica da abundante oferta de jovens pobres no mercado de trabalho, que, combinada aos baixos níveis de escolaridade da população, foram fatores determinantes da historicamente elevada desigualdade de renda no Brasil. A entrada das mulheres no mercado de trabalho, a partir da década de 1970 implicou que uma massa de indivíduos destituídos de renda passasse a ter um ganho monetário, reduzindo a desigualdade global de renda (...) o boom das commodities favoreceu a queda da desigualdade de renda, gerou demanda por empregos e expandiu as receitas governamentais sem que políticas impopulares de taxação fossem necessárias.”

11 Segundo metodologia adotada para determinação do índice de Gini, quanto mais perto de 0, mais próximo de uma condição de igualdade e, ao revés, quando mais próximo de 1, mais desigual é uma sociedade.

12 Para Fagnani (2018, p. 10) outro sintoma da falta de compromisso do governo Lula no seu primeiro mandato com a área social, foi “o arquivamento da proposta de reforma agrária “estrutural e massiva” elaborada na campanha eleitoral. O II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), formulado pelo Ministério de Reforma Agrária (MRA), tinha pretensões mais tímidas e distantes do projeto inicial, gerando descontentamentos no movimento social.”

13 Já havia por parte do presidente um desejo de mudar os rumos da economia. Falando com o aval de Lula, alguns ministros, a exemplo de Dilma Rousseff (a época na Casa Civil), já tinham feito duras críticas a condução da economia, afirmando que o Brasil não poderia continuar crescendo se mantivesse a ortodoxia econômica. No início de 2006, as denúncias de corrupção e favorecimento a lobistas que recaíram sobre o então todo poderoso Ministro Antônio Palocci levando-o a pedir demissão foram a oportunidade que o presidente Lula teve de se desvencilhar não só de Palocci e sua equipe, mas de promover a mudança dos fundamentos econômicos postos até aquele momento em prática.

14 Houve no mandato do presidente Lula uma valorização do salário mínimo em cerca dos 50% em relação à inflação. Este tema divide os economistas. Para os heterodoxos, um salário mínimo forte atua positivamente na economia, funcionando como um indutor do consumo, da produção e do aumento da renda. Para os adeptos teoria liberal, aumentar o salário mínimo leva ao aumento dos gastos com a Previdência Social, incremento das despesas públicas, bem como a fuga de investimentos que preferem ir para países onde o custo da mão-de-obra é menor.

15 Quando perguntado sobre a crise em 04/10/2008, o presidente Lula desdenhou, não sem uma boa dose de bom-humor, dos reflexos dela no Brasil, acreditando na firmeza dos parâmetros que até então norteavam a economia brasileira: “Lá (nos EUA) ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar”. (Jornal O Globo – 04/10/2008).

16 Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento.

17 As denominações novo desenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo se diferenciam no fato de que enquanto o primeiro se desenvolveu no âmbito acadêmico, o segundo foi observado em uma série de políticas implementadas pelo segundo governo Lula. Segundo Fleury (2013), “A diferença fundamental entre o novo desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo é que este, ao contrário daquele, mantém elementos centrais da convenção institucionalista restrita manteve-se em voga. Já no seu segundo mandato, a convenção novo desenvolvimentista ganhou destaque, mas jamais tornou-se hegemônica. (...) o governo Lula foi pautado pela rivalidade entre as duas coalizações de sustentação a essas convenções, e as discussões em torno do Novo Desenvolvimentismo se mantiveram restritas ao debate acadêmico”.

Bibliografia

ACIOLY, L.; PINTO, E. C., CINTRA, M. A. M. China e Brasil: oportunidades e desafios. In: LEÃO, R. P. F. PINTO, E. C. ACIOLY, L. A China na nova configuração global – impactos políticos e econômicos. Brasilia, IPEA, 2011.

ARAÚJO, J. P. A política de juros praticada nos governos FHC, Lula e Dilma. In: www.mariliacampos.com.br/secao/26

ARRETCHE, M. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil – A inclusão dos outsiders. Revista brasileira de Ciências Sociais, Vol. 33, nº 96, 2018.

CASTRO, A.T. B. de. A política social no governo Lula. II Jornada Internacional de Políticas Públicas Mundialização e Estados Nacionais: a questão da emancipação e da soberania. São Luis – MA, ago., 2005

CUNHA, A. M.; FERRARI, A. A Argentina depois da conversibilidade: um caso de novo desenvolvimentismo? Revista Economia e Política, vol.29, n°1, São Paulo, jan./mar., 2009.

FAGNANI, E. A política social no governo Lula (2003 – 2010): perspectiva histórica. Texto para discussão. IE/UNICAMP, n. 192, Campinas, jun. 2018.

FILGUEIRAS, L. PINTO, E. C. A política econômica no novo governo. UFES, Vitória, 2003.

FLEURY, S. Concertação e efetividade da ação política. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no governo Lula. Trabalho apresentado no VIII Congreso Internacional da CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. Panamá, 28-31 Oct. 2013.

GIAMBIAGI, F. Rompendo com a ruptura: o governo Lula (2003 – 2010). In: GIAMBIAGI, F. CASTRO, L. B. de. VILLELA, A. A. HERMANN, J. (orgs.). Economia brasileira contemporânea (1945 – 2010). Elsevier Editora, São Paulo, 2011.

GONÇALVES, R. Redução da desigualdade no governo Lula – análise comparativa. (2010). http://www.ie.ufrj.br/http/mostra.php?idprof=77.

GUIMARÃES, J. A esperança equilibrista – o governo Lula em tempos de transição. Editora Perseu Abramo, São Paulo, 2004.

JORNAL O GLOBO. Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será ‘marolinha’. https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/12/101227_ eralula_gastos. Entrevista concedida em 04/10/2008.

KERSTENETZKY, C. L. Aproximando intenção e gesto: Bolsa Família e o futuro. In: CAMPELO, T,; NERI, M. C. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Ipea, Brasília, 2013.

MARQUES, R. M. MENDES, Á. Servindo a dois senhores: as políticas sociais no governo Lula. Revista Katálysis, v. 10, n.1, Florianópolis, jan/jun. 2012.

MARTINEZ, P. H. COLACIOS, R. D. Pré-sal: petróleo e políticas públicas no Brasil (2007 – 2016). In: Fronteiras: journal of social, tecnological and Environmental Science. http//revistas.universitas.edu.br/ index.php/fronteiras/v.5, jan./jun., 2016.

NERI, M.; HERCULANO, P. A década inclusiva (2001 – 2011): desigualdade e políticas de renda. Ipea (comunicados do Ipea, n.155), Brasília, 2012.

OLIVA, A. M. As bases do novo desenvolvimentismo. Análise do governo Lula (2003 – 2010). Tese de doutorado. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP/SP, 2010.

PASSOS, L. GUEDES, D. O social economicamente orientado: as políticas sociais do governo Lula. Universitas Relações Internacionais. V.13,n.2, jun./jul./dez., Brasília, 2015.

POCHMANN, M. O mito da grande classe média: capitalismo e estrutura social. Boitempo Editorial, São Paulo, 2014.

SAFATLE, C., BORGES, J. e OLIVEIRA, R. Anatomia de um desastre. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2016.

SINGER, A. A segunda alma do Partido dos Trabalhadores. In: CEBRAP Novos Estudos, 2010.

SINGER, A. Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. Companhia das Letras, São Paulo, 2012.

SOARES, L. T. R. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Editora Vozes, Petrópolis – RJ, 2001.

TAPIA, J. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social: os desafios da construção institucional. In: DINIZ, E. (org.). Globalização e desenvolvimento – dilemas do Brasil no novo milênio. Rio de Janeiro, editora FGV, 2007.

TAVARES, M. Educação a distância (EaD). http://www.artigos.com/artigos-academicos/1730-educacao-a-distancia-ead. Acessado em 20/09/2018.

TOMAZINI, C. G.; LEITE, C. K. da S. Programa Fome Zero e o paradigma da segurança alimentar: ascensão e queda de uma coalizão? Revista Sociologia e Política, v.24, n.58, Curitiba, 2016

WERNECK, R.L.F. A deterioração do regime fiscal no segundo mandato de Lula e seus desdobramentos. Texto para discussão 587, Departamento de Economia da PUC-RJ. http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td587.pdf